"중국 맹추격중…임베디드 SW 인력 필요"

LG전자 정두경 상무 "이타스와 하만이 경쟁자, 가전이 차별점"

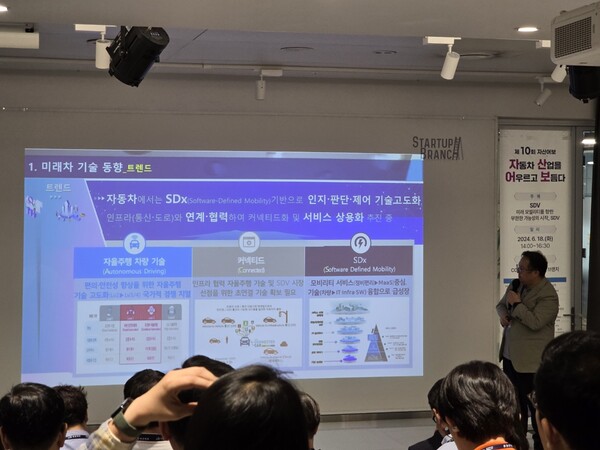

[한스경제=박시하 기자] 글로벌 완성차 업체들이 소프트웨어 중심의 차량(SDV) 전환에 속도를 내고 있다. SDV는 차량의 주요 기능이 소프트웨어를 통해 제어되고 업그레이드되는 차량으로 미래 모빌리티 산업의 핵심이자 미래 신시장으로 주목받고 있기 때문이다. 미국 테슬라와 중국 샤오펑이 SDV 시장을 선도하고 있는 상황에서 국내 업계 관계자들은 소프트웨어 전문 인력과 기술 확보를 통해 SDV 전환을 서둘러야 한다고 제언했다.

한국자동차연구원은 18일 서울 강남 코엑스 스타트업 브랜치에서 ‘미래 모빌리티를 향한 무한한 가능성의 시작, SDV’를 주제로 제10회 자산어보 행사를 열고, 업계 관계자들과 SDV 동향과 발전 전략에 대해 논의했다.

이 자리에서 한국자동차연구원 나승식 원장은 SDV 전환이 가속화되고 있다며 국내 기업들의 발빠른 대처가 필요하다고 서두를 꺼냈다. 나 원장은 “1960년대 폭스바겐에서 처음으로 소프트웨어를 도입해 원료 분사 방식을 전자식으로 했고, 현재는 자동차 생산 원가의 30%가 넘는 수준을 소프트웨어를 비롯한 전자 제품이 차지하고 있다”며 “이제는 단순한 하드웨어인지 디지털 디바이스인지 점차 구분이 어려운 방향으로 진화될 것”이라고 전망했다.

이어 “지난 4월 베이징모터쇼를 참관하고 왔는데 만감이 교차하고 긴장되고 착잡했다”며 “중국이 상당이 많이 성장한 것을 볼 수 있었고 겉으로 보기에는 굉장히 완성도도 높았다”고 소감을 전했다.

시장조사업체 글로벌 마켓 인사이트에 따르면 SDV 시장 규모는 2022년 358억 달러에서 오는 2032년 2498억 달러 규모로 7배 가까이 성장할 전망이다. SDV가 미래 신시장으로 부상함에 따라 글로벌 완성차 업체와 빅테크 기업들은 시장의 주도권을 선점하기 위해 합종연횡과 대규모 투자를 이어가고 있는 상황이다.

업계 관계자들은 SDV 전환에 따라 자동차 산업의 판도가 급변할 것이기 때문에 이에 대비해야 한다고 입을 모았다. 기존에는 완성차 업체만 소비자들을 만날 수 있었다면, SDV 전환으로 서비스 공급자가 소비자를 직접 만나는 상황으로 바뀔 수 있다는 것이다. 이에 따라 기존 완성차 업체가 최상위에 있었다면 앞으로는 소프트웨어나 반도체 칩을 갖고 있는 기업이 완성차와 대등하거나 완성차보다 위에 있을 것으로 내다봤다.

한국자동차연구원 곽수진 연구원은 “스마트폰을 살 때 삼성이나 LG, 애플 같은 데서 직접 사기도 하지만, KT나 SK텔레콤 같은 사업자를 통해서 구매를 하기도 한다”며 “(SDV 전환으로) 전체 산업 구조가 완성차 중심의 산업 구조에서 소비자를 직접 만나는 서비스 사업자 중심으로 바뀔 수 있다”고 말했다.

글로벌 완성차 업체들은 미국 테슬라와 중국 샤오펑을 선두로 도요타, 폭스바겐, 벤츠 등이 자체 운영체제 개발을 통해 SDV 경쟁에 적극 나서고 있다. 국내에서는 현대차그룹이 삼성전자와 협업을 통해 엑시노스 오토를 이용한 SDV 플랫폼 구축에 나서는 등 SDV 전환을 주도하고 있다. 또 LG전자는 SDV 연구개발 조직을 신설하고 CES에서 자체 개발한 SDV 소프트웨어와 SDV 기술이 결합된 콘셉트카 ‘알파블’을 공개하기도 했다.

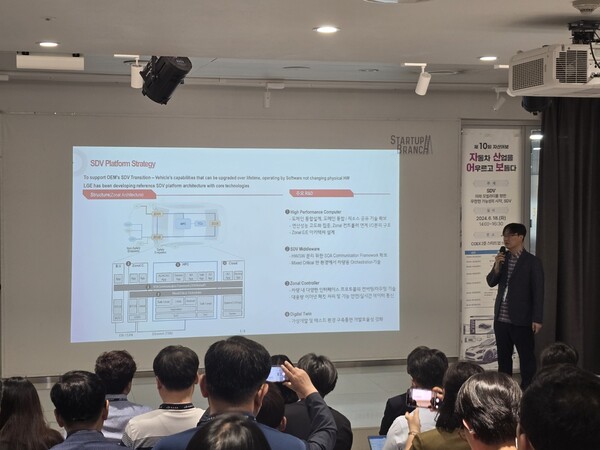

LG전자 정두경 상무는 LG전자의 SDV 개발 방향에 대해 “차량 전체를 보고 레퍼런스 아키텍처를 설계하고 있다”며 “HPC가 중앙에 센트럴 라이즈드 아키텍처 형태로 존재하고, 왼쪽에 위치 기반의 조날(zonal) 아키텍처, 이거는 OEM에 따라서 개수가 달라질 수 있다”고 말했다.

이어 “마지막에 B.U라고 되어있는 부분은 엔드 포인트나 엑츄에이터가 된다”며 “결국에는 기존의 소프트웨어를 쉽게 업데이트하기 위해서는 여러 개의 기기들에 존재했던 소프트웨어들이 있을 텐데, 그게 하나로 모여 있으면 빠르고 쉬운 업데이트가 될 수 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “경쟁자라고 하면 이타스와 하만 등을 경쟁자라고 할 수 있다”며 “LG전자는 알파블에서 자동차도 거실이라는 개념을 이야기한 것처럼 가전들이 차로 들어올 수 있다는 관점에서 봤을 때 차별적인 포인트가 있다고 생각한다”고 설명했다.

현재 국내에서는 현대차그룹이 SDV 전환을 이끌고 있다. 현대차그룹은 오는 2025년까지 모든 차량을 소프트웨어로 관리하는 SDV로 전환하기 위해 구체적인 실행에 나섰다. 기존 SDV 개발 연합체였던 모델 기반 개발 컨소시엄을 소프트웨어 중심 자동차 표준 컨소시엄으로 확대 개편하며 SDV 전환 의지를 드러냈다. 컨소시엄에는 현대차와 기아, 현대모비스, 현대트랜시스 등 현대차그룹 계열사를 비롯해 HL만도, 에이스웍스, 디스페이스, 시놉시스, 슈어소프트테크 등 소프트웨어 전문 업체가 참여하고 있다.

이를 두고 업계에서는 첨단 자동차 플랫폼 본부가 컨소시엄에 참여해 협력사들과 유기적인 협업을 바탕으로 상용화를 주도하겠다는 전략으로 해석했다. 다만 업계에서는 SDV 시장을 선점하기 위해서 소프트웨어 인재 확보를 바탕으로 차량 제어, 자율주행 및 인포테인먼트 등의 핵심 기술 개발이 뒷받침돼야 한다고 제언했다. 현재 하드웨어 중심의 개발 방식으로는 스마트폰에서와 같은 최적의 경험을 전달하기 어렵다는 이유에서다. 실제로 현대차그룹을 포함한 완성차 업체들은 소프트웨어 분야의 인재를 확보하기 위해 열을 올리고 있다.

현대차그룹은 자율주행 차량제어, 디지털 엔지니어링 조직을 새롭게 꾸렸다. 또 글로벌 소프트웨어 센터에서는 전동화, 클라우드, 블록체인, AI 분야의 인력을 포함해 기존 350명에서 2배로 확대할 예정이다. 폭스바겐은 오는 2025년까지 차량용 소프트웨어 자회사에 1만명을 영입할 계획을 발표했고, 도요타는 신규 인력의 40% 이상을 소프트웨어 전공자로 채우고 있다.

곽 연구원은 “자동차 산업에서 필요한 소프트웨어 인력은 임베디드 소프트웨어를 구현할 수 있는 인력들인데 실제로 대부분의 대학이라든지 교육기관에서 임베디드 시스템을 교육하지 않은 지 10년 정도가 넘는다”며 “하이 퍼포먼스 컴퓨팅을 기반으로 상위단의 애플리케이션이나 소프트웨어 시스템을 개발하는 인력들이 대부분이고 자동차 회사에서 요구하는 임베디드 소프트웨어와 관련된 기술 인력은 매우 적기 때문에 이런 부분에서 새로운 기회가 될 것”이라고 말했다.

SDV가 발전하기 위해서는 기술적 지원이 필요하다는 요청도 나왔다. 현재는 자동차가 방대한 양의 소프트웨어를 포함하고 있고, 표준화된 소프트웨어 플랫폼을 가지고 있으며, 기본적으로 OTA 서비스를 제공하고 있지만 하드웨어 중심의 소프트웨어라는 한계가 있다. 이에 자동차의 고기능을 소프트웨어로 제어하기 위해서는 관련 기술이 뒷받침돼야 한다는 설명이다.

박시하 기자 seeha@sporbiz.co.kr