기업 79%, 수출 채산성은 “비슷하거나 악화”…원자재가 상승, 환율 영향

외환시장 안정성 위한 정부 정책 시급

[한스경제=조나리 기자] 국내 대기업 절반 이상이 올 하반기 수출이 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 다만 수출로 인해 벌어들이는 이익은 크지 않을 것으로 봤다.

한국경제인협회는 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 수출 주력 12대 업종을 영위하는 매출액 1000대 기업을 대상(152개사 응답)으로 ‘2024년 하반기 수출 전망 조사’를 진행한 결과 응답 기업의 63.2%는 전년 동기 대비 수출이 증가할 것이라고 답했다고 1일 밝혔다.

한경협이 조사한 12대 업종은 반도체, 일반기계, 자동차, 석유화학, 철강, 석유제품, 선박, 자동차부품, 디스플레이, 바이오·헬스, 컴퓨터, 이동통신기기다.

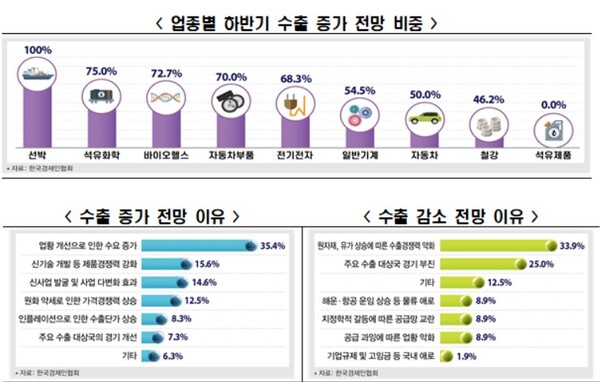

구체적으로 △선박(100.0%) △석유화학(75.0%) △바이오헬스(72.7%) △자동차부품(70.0%) △전기·전자(68.3%) △일반기계(54.5%) △자동차(50.0%) 순으로 하반기 수출이 증가할 것으로 봤다. 반면 철강(46.2%)과 석유제품(0.0%)은 감소할 것으로 전망했다.

수출이 증가할 것으로 전망한 기업들은 그 원인으로 ‘업황 개선으로 인한 수요 증가’(35.4%), ‘신기술 개발 등 제품경쟁력 강화’(15.6%) 등을 꼽았다. 반면 수출 감소를 예상한 기업들은 ‘원자재 및 유가 상승에 따른 수출 경쟁력 약화’(33.9%), ‘중국 등 주요 수출 대상국의 경기 부진’(25.0%)을 주요 요인으로 지적했다.

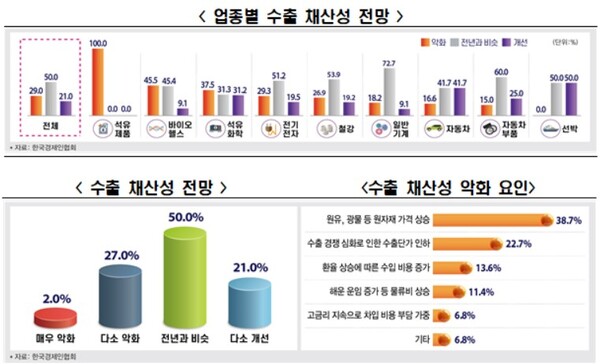

다만 응답 기업의 10곳 중 8곳(79.0%)은 올 하반기 수출 채산성(수출을 통해 벌어들이는 이익)이 작년 하반기와 비슷하거나(50%), 악화(29.0%)할 것으로 보았다. 수출 채산성이 개선될 것이라는 기업 비중은 21.0%에 그쳤다.

채산성이 악화할 것이라는 답변이 개선될 것이라는 응답보다 많은 업종(악화>개선)은 △석유제품(100>0.0) △바이오헬스(45.5>9.1) △석유화학(37.5>31.2) △전기전자(29.3>19.5) △철강(26.9>19.2) △일반기계(18.2>9.1)이었다. 반면 채산성이 개선될 것이라는 응답이 악화할 것이라는 응답보다 많은 업종(개선>악화)은 △선박(50.0>0.0) △자동차(41.7>16.6) △자동차부품(25.0>15.0)으로 조사됐다.

◆ 최대 수출 리스크는 원부자재價 상승

채산성 악화의 요인으로는 ‘원유, 광물 등 원자재가격 상승’(38.7%), ‘수출단가 인하’(22.7%), ‘환율 상승에 따른 수입 비용 증가’(13.6%) 순으로 나타났다.

구체적으로 올 하반기 수출 리스크는 △원부자재 단가 상승(29.0%) △글로벌 저성장 추세로 인한 수요 회복 지연(27.6%) △러시아-우크라이나 전쟁 지속 및 중동 분쟁 확대(15.1%) 등으로 꼽혔다.

기업들은 중동 지역 정세 불안이 계속되는 가운데 하반기 유가 불안이 지속될 경우 △판관비·운영비 절감(40.8%) △제품가격 인상(21.7%) △공급망 다변화(20.4%)를 고려하고 있는 것으로 나타났다.

또한 기업들이 올 하반기 수출 채산성을 확보할 수 있는 적정 환율은 평균 1332원으로 조사됐다. 그러나 상반기(1월~6월 20일 기준) 원달러 평균 환율(매매기준율 기준)인 1347원이 하반기에도 지속될 경우 기업들의 수출 채산성에 부담이 될 것으로 보인다.

기업들은 수출 경쟁력 강화를 위한 정책으로 △외환시장 안정성 강화 조치(19.6%) △원자재 수입 관련 세제지원(17.9%) △법인세 감세·투자 공제 등 세제지원 확대(17.5%) △물류 차질 방지 지원(13.2%) △정책금융 확대(12.5%) 등을 꼽았다.

한경협은 최근 원달러 환율이 1400원에 육박하는 가운데 미국 금리 인하 지연, 엔저 지속 등 환율 불안 요인이 계속되고 있는 만큼 기업들이 외환시장 안정에 대한 요구가 큰 것으로 보인다고 분석했다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “올 하반기 수출은 주력 수출 품목인 반도체의 호조로 증가세가 이어질 것으로 보인다”면서도 “미국과 중국 등 주요 수출 대상국의 경기둔화, 환율 불안, 반도체 경쟁 심화, 지정학적 리스크 등으로 불확실성이 높은 상황인 만큼 글로벌 스탠다드에 맞는 제도를 구축해야 한다”고 말했다.

조나리 기자 hansjo@sporbiz.co.kr