상위 그룹 '80%' 달한 반면 하위 그룹은 '20%' 불과

시행 26년 흘렀지만, 여전히 '경영진 거수기' 논란

[한스경제=정라진 기자] 국내 시총 250대 기업들은 평균 2명 중 1명이 사외이사인 것으로 나타났다. 상위 그룹에서는 80%에 육박하는 사외이사 비율을 보였지만, 하위 그룹의 경우 20%를 겨우 넘긴 곳들이 많았다. 또 국내 기업 사외이사들은 거수기용 구색 갖추기라는 비판을 받는 만큼, 실제로 사주가를 견제할 수 있는 구조를 만드는 게 더 시급하다는 지적이 나온다.

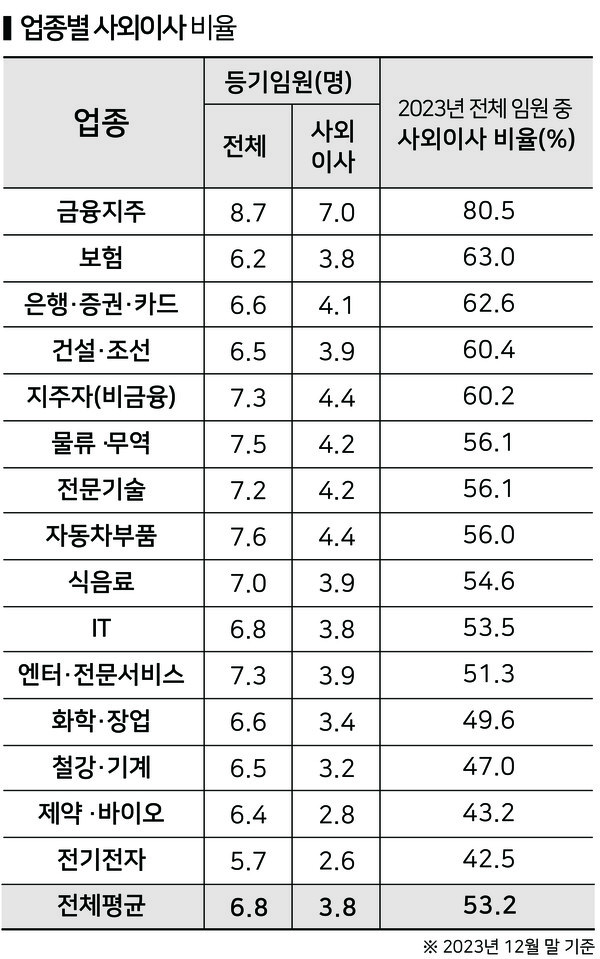

2일 <한스경제>가 국내 시총 250대 기업의 사외이사 구성(2023년 12월 말 기준)을 살펴본 결과, 이사회 내 사외이사 비중은 평균 53.2%로 확인됐다. 이사회 규모는 평균 6.8명으로, 그중 3.8명이 사외이사였다.

업종별로 보면 금융지주가 가장 높은 80.5%를 기록했다. 그밖에 △보험(63%) △은행증권카드(62.6%) △건설조선(60.4%) △비금융지주사(60.2%) △물류무역 △전문기술(이하 56.1%) △자동차부품(56%) △식음료(54.6%) △IT(53.5%) 등이 전체 평균보다 높았다. 반면 전기전자업종이 42.5%로 가장 낮은 사외이사 비중을 기록했다.

◆ '독립성' 위해 사외이사 두자지만, '경영진 거수기' 논란 여전

사외이사는 대주주 견제 및 감시를 위해 두고 있지만, 독립성의 현행 상법에 따르면 자산 총액 2조원 이상 상장사는 사외이사를 3명 이상, 이사회 과반으로 구성해야 한다. 나머지 자산 총액 2조원 미만인 상장사는 사외이사 비중을 4분의 1 이상만 충족하면 된다.

이는 1990년대 말 외환위기가 불어닥치면서 재벌 총수 중심인 독단적 오너 경영의 문제가 수면 위로 올라오면서 국제통화기금(IMF) 권고에 따라 1998년 도입됐다.

시행 후 사외이사 비율이 높을수록 경영성과가 떨어진다는 발표도 있었다. 그러나 이미 미국에서는 1920년대부터 사외이사제도를 시행, 지배구조 개선에 효과가 있다는 것을 보여줬다. 특히 애플은 2022년 기준 최고경영자(CEO)를 제외한 9명 모두를 사외이사로 선임한 바 있다.

그러나 우리나라의 경우 시행된지 26년이 흘렀지만, 사외이사제도가 자리를 잡지 못하고 있다. 여전히 매년 주주총회 시즌만 되면 독립성 문제가 제기되고 있어서다. 사외이사가 경영진을 감시와 견제하는 역할이 아닌 '경영진의 거수기'로 전락했다는 우려가 지속적으로 나오고 있다.

특히 구성원 수까지 제한을 둔 것은 사외이사가 많을수록 경영진은 이들을 설득하지 않고선 안건을 통과시키기 어려워지기 때문이다. 그렇기에 이사회 독립성을 위해 관련 규정이 있는 것이다.

다만 사외이사 수만 충족해서는 부족하다는 의견도 있다. 전문성까지 겸비해야 하지만 여전히 국내 기업의 사외이사에는 교수와 관료 출신들이 많기 때문이다. 지난 3월 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 올해 주총에서 국내 30대 그룹(매출 기준)의 신규 추천 사외이사(103명) 중 67%가 관료·학계 출신이다.

이런 상황은 현재 정부가 추진 중인 '밸류업 프로그램' 취지에도 어긋난다는 시각이 존재한다. 교수와 법조인이 다수 포진한 사외이사진으로는 '코리아 디스카운트'의 해소는 어렵다는 지적이다.

더구나 ESG경영이 기업들의 필수 요소로 자리잡은 만큼 사외이사 선임은 법령 의무 준수를 넘어 이사회의 다양성과 전문성이 중요해진 상황이다.

권오인 경제정의실천시민연합(경실련) 국장은 <한스경제>와 통화에서 "상법상 의무가 있기 때문에 법을 준수하긴 한다. 다만 사외이사제도 취지에 맞게 제 역할을 하냐가 중요하다"며 사외이사를 선임하는 방식의 변화가 필요하다고 강조했다.

그는 "경실련에서 지배구조 전문가들이 만든 안은 사외이사 선임시 총수 일가와 관계 없는, 일반 주주이나 소액주주들이 추천하는 사외이사들이 선임하는 방식"이라며 "전반적으로 구성원 수를 채우는 것보다 견제를 할 수 있는 구조를 만들어야 한다"고 설명했다.

◆ 이사진 대부분이 사외이사인 금융지주들...BNK금융 85.7%

상위 그룹은 사외이사 비중이 80%을 넘겼다. 특히 금융지주사들이 대거 포함돼 눈길을 끌었다. 가장 높은 사외이사 비율을 자랑한 곳은 DGB금융이다. 총 8명의 이사진 중 7명이 사외이사다. 최용호 사외이사가 이사회 의장을 맡으면서 대표이사와 분리, 독립성을 더욱 견고히 했다.

BNK금융과 우리금융이 85.7%로 그 뒤를 이었다. 두 곳 모두 7명의 이사진 중 6명이 사외이사였다. 이들 역시 사외이사가 이사회 의장을 맡고 있다.

한국항공우주도 6명 중 5명이 사외이사로 구성, 83.3%를 기록했다. 한국금융지주와 신한지주의 사외이사 비율은 81.8%였다.

다만 한국금융지주는 올해 3월 함춘승 사외이사가 중도 퇴임, 정영록 사외이사의 임기가 끝나면서 현재 이사회 구성은 지난해보다 2명 줄어든 9명이다. 그중 사외이사는 7명으로, 비율로 따지면 77.8%로 지난해 대비 소폭 줄었다.

그밖에 △삼성생명 △하나금융 △주성엔지니어링 △KT 등 4곳의 사외이사 비율은 80%에 달했다. 삼성생명의 경우 올해 주총 이후 사외이사 비율이 줄어들었다. 사내이사 2명을 추가 선임하면서 구성진은 7명으로 늘었지만, 사외이사는 4명으로 지난해와 동일하면서 비중이 줄어들었다.

한편 상위 그룹의 이사진에도 교수, 법조인 출신의 사외이사가 많았다. 그중 신한지주는 교수 출신이 6명에 달했다.

◆ "상위 그룹 반토막도 안돼"...휴젤 22.2%

하위 그룹은 대부분 20%대를 기록했다. 그중 화학장업계 기업(5개사)들이 다수 포진했다. 전기전자업계도 4개사가 포함됐다.

이사회 내 사외이사가 22.2%인 휴젤이 최하위권에 이름을 올렸다. 휴젤의 경우 총 9명으로 구성된 이사회에서 2명이 사외이사였다. 비중으로 따지면 22.2%로, 250대 기업들 중 최저치를 기록했다. 다만 다양성은 충족했다. 다른 성(性)은 물론 다른 국적인 전문가들을 선임했다.

이사회 내 사외이사 비율이 25%인 기업은 △루닛 △이오테크닉스 △ISC △하나마이크론 △동서 △명신산업 △이수페타시스 △심텍 △덕산네오룩스 △포스코DX △티씨케이 △삼천당제약 △녹십자 △삼아알미늄 △TCC스틸 △포스코엠텍 △동진쎄미켐 △코스맥스 △레이크머티리얼즈 △후성 △현대바이오 등 21곳이다.

이들 중 ISC와 삼아알미늄 등을 제외한 19개사는 사외이사가 1명뿐이었다.

다만 올해 상반기 정기 주주총회에서 이사회 구성이 달라진 곳들도 있다. 포스코DX는 지난 3월 김호원 이사가 새로 합류해 사외이사는 2명으로 늘었다. 다만 이사회 내 사외이사 비중은 20%로 감소했다.

반면 녹십자는 지난해만해도 사외이사가 1명에 불과했지만, 올해 주총에서 3명을 더 추가 선임했다. 이사회 내 비중 57.1%로 대폭 증가했다. 자산 2조 이상 최소 3인 선임 규정의 영향을 받은 것으로 보인다. 특히 이진희 변호사가 새로 이사진에 합류하면서 여성 사외이사 선임 의무화에도 성공했다.

루닛 역시 올해 정기 주총에서 이원복 이화여대 법학전문대학원 교수를 사외이사로 추가 선임하면서 사외이사 비중이 50%로 늘었다.

후성의 경우 올해 3월 허국 대표이사가 사임하면서 이사회 구성진이 3명으로 줄었다. 이에 사외이사는 1명으로 유지됐지만, 사외이사 비중은 33.3%로 늘었다.

한편 하위권에 속한 기업들 중 다양성을 충족한 곳은 루닛과 녹십자 단 두 곳에 불과했다. 나머지 기업은 모두 남성으로 이사회를 구성했다.

구성진 직업을 살펴보면 대학 교수가 가장 많았다. △루닛 △덕산네오룩스 △녹십자 △포스코엠텍 △후성 등 5곳에서는 사외이사로 교수가 최소 1명 이상 포함됐다.

정라진 기자 jiny3410@sporbiz.co.kr