[한스경제=권선형 기자] ‘차세대 이차전지 기술개발 사업’의 예비타당성조사가 통과돼 전고체, 리튬황, 리튬메탈 배터리 기술 개발에 속도가 붙을 전망이다. 차세대 배터리 기술개발에는 2024~2028년 총 1,172.3억원이 투입돼, 전고체, 리튬황, 리튬메탈과 관련된 기술개발에 투자된다.

현재 이차전지는 성능 면에서 한계에 가까워져 경쟁국 간 기술격차가 좁혀지고 있는 상황으로, 전고체 등 차세대 배터리가 새로운 먹거리로 주목받고 있다. 기존의 이차전지 배터리가 주로 양극재에 포함되는 광물 종류와 비율에 따라 성능이 좌우되는 것과 달리 차세대 배터리는 양극재, 음극재, 전고체 등 다양한 조합이 가능하고 양극재, 음극재에 포함되는 광물의 종류도 다양해 활용처가 더 많은 것으로 보인다.

산업부는 “전 세계적인 탄소배출 감축 추세에 따라 친환경 모빌리티로의 전환이 가속화하고 있어 다양한 시장에서 요구하는 차세대 배터리의 필요성이 증가하고 있다”며 “현재 배터리 3사 중심으로 차세대 배터리 개발이 진행 중이지만, 국가 주도의 대형 과제를 통한 기술개발에 나서 기술 패권 경쟁에서 핵심기술로 육성할 필요가 있다”고 밝혔다.

◆ 다양한 배터리 수요 대응…전고체, 리튬황, 리튬금속 배터리 개발

현재 글로벌 배터리 시장은 전기차와 전기에너지 산업이 성장하고 다양한 전기 모빌리티가 출현하며, 각각의 목적과 용도에 맞는 시장으로 세분화돼 가고 있다. 이에 산업부는 전기차, 도심항공 용 차세대 배터리 개발에 나서 배터리 산업 경쟁력을 키운다는 구상이다.

우선 산업부는 전고체 배터리 기술 개발에 속도를 붙인다. 전기차용 900Wh/L급 고안전성 황화물계 전고체 배터리 개발이 목표다.

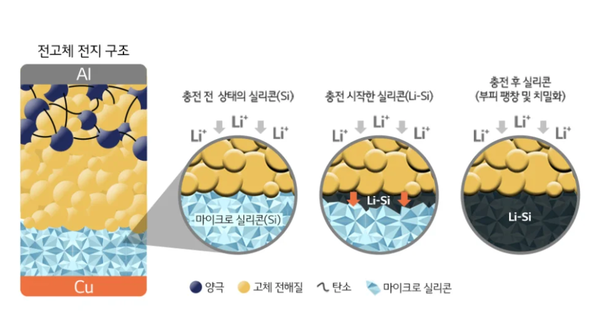

전고체 배터리는 배터리의 주요 요소가 모두 고체로 구성돼 있는 형태로, 지난 10여 년 간 기술개발 속도가 빠르게 진행되고 있다.

전고체 배터리의 가장 큰 장점으로는 안정성이 꼽힌다. 가연성의 액체 전해질이 고체 전해질로 대체돼 안정성이 크게 향상될 수 있다. 분리막이 필요 없어 배터리 부피가 줄어 공간 활용도 가능해 진다. 나아가 에너지 밀도도 향상돼 배터리 안정성을 확보하기 위해 사용되던 부품, 소재 적용이 줄어들어 크기를 소형화할 수 있는 등 다양한 효과를 기대할 수 있다.

아울러 산업부는 리튬황 배터리 기술 개발도 적극 나서 도심항공용 400Wh/kg급 초경량 리튬황 배터리 개발에 주력한다.

리튬황 배터리는 리튬과 황이 만나 황화리튬(리튬폴리설파이드)이 되는 과정에서 발생하는 에너지를 저장하는 배터리로, 이론상 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 2~5배 높다.

산업부는 “양극소재에 황을 사용해 기존 이차전지에 비해 가볍게 만들 수 있어 기체의 무게가 중요한 도심항공 이동수단 등에 우선 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

이와 함께 산업부는 전기차용 900Wh/L급 고성능 리튬메탈 배터리 기술 개발에도 적극 나설 계획이다.

리튬메탈 배터리는 음극소재에 리튬메탈을 사용해 에너지밀도와 수명을 개선시키는 장점을 갖추고 있다. 국내 생산·가공 능력이 부족한 흑연을 사용하지 않는 특징도 갖고 있어 중국의 흑연 수출 통제 등 공급망 이슈에도 대응이 가능할 것으로 보인다.

다만 배터리 업계에서는 차세대 배터리 기술 개발에 시간이 오래 걸릴 것으로 전망하고 있다.

전고체 배터리의 경우, 리튬이온이 고체 격자 사이에서 이동해 이온 전도도가 떨어지는 단점을 갖고 있다. 고체 전해질을 균일하게 분포시키는 것도 생산 과정의 난제로 꼽힌다.

채희근 KB금융지주경영연구소 산업연구팀장은 “전고체 배터리의 이러한 문제를 극복하기 위해 고체 전해질 소재 연구가 활발하게 진행 중이지만 양산까지 해결해야 할 과제가 많다”며 “업계에서는 전고체 배터리 상용화는 2030년 이후나 가능할 것이라는 의견이 많다”고 밝혔다.

리튬황 배터리는 배터리 사용 시 내부 황 전극의 팽창과 수축으로 부피 변화가 심하고, 리튬 전극이 오염 되는 문제가 발생하는 점이 한계로 꼽히고 있다. 이에 따라 업계에서는 리튬황 배터리도 2030년 이후 상용화 될 수 있을 것으로 전망하고 있다.

배터리 업계 관계자는 “리튬메탈 배터리는 내부 전해질이 리튬금속에 의해 쉽게 분해되고 소모돼 수명이 쉽게 저하되는 한계를 갖고 있다”며, “이러한 각각의 단점을 어떻게 개선할지에 따라 상용화 시기와 글로벌 시장 선점의 변수로 작용할 것”이라고 밝혔다.

권선형 기자 peter@sporbiz.co.kr