[한스경제=김정환 기자] 성매매 현장을 단속한 경찰에게 신체를 찍힌 여성이 인권과 기본권이 침해됐다며 국가를 상대로 손해배상 소송을 냈다.

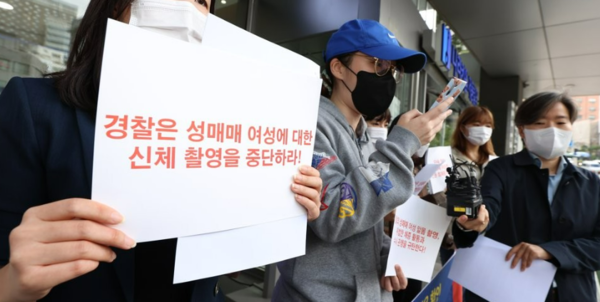

30일 이 여성을 대리하는 변호사들(이하 대리인단)은 이날 오전 서울 서초구 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 대회의실에서 기자회견을 열고 "신체, 특히 알몸 촬영은 사생활과 개인정보자기결정권을 직접적으로 제한하는 강제수사로 영장주의 원칙을 따라야 한다"며 "경찰은 영장을 제시하지 않아 적법절차 원칙을 어겼고 헌법상 과잉금지 원칙을 위반했다. 위법한 수사 관행을 멈추기 위해 소송을 제기했다"라고 밝혔다.

대리인단 측은 "경찰은 단속 현장에서 당연히 사진이나 동영상 촬영을 할 수 있다고 주장하나, 이는 기본권을 제한하는 강제처분에 해당한다"며 "요건이나 한계, 영장 발부 등 사법 통제 없이 무조건적으로 허용되는 행위가 아니다"라고 강조했다.

소송을 제기한 A 씨는 "수사 뒤에 한동안 카메라 셔터음이 들리는 듯한 착각을 달고 살았다"며 "아직도 단속 과정이 꿈에 나오고 제게 수치심을 줬던 남성 경찰의 얼굴이 뚜렷하게 기억난다"고 했다. 그러면서 "성매매가 불법이기 때문에 범죄자의 입장에서 부당함을 말할 수 없을 뿐더러, 부당함을 외치더라도 외면당할 수밖에 없다. 이번 일이 계기가 돼 성 판매 여성에 대한 인권침해적 수사 관행이 멈춰졌으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

이들에 따르면 경찰은 지난해 단속 중 한 성매매 업소 여성 A 씨의 알몸 사진을 업무용 휴대전화로 촬영해 단속팀의 단체대화방에 공유했다.

국가인권위원회는 지난 7월 이 같은 수사를 인권침해로 판단하고 경찰청장에게 성매매 단속 관련 규정과 지침을 제·개정하라고 권고했다.

김정환 기자 kjh95011@sporbiz.co.kr

관련기사

- 양손 묶인 채... 40대 남녀 숨진 채 발견, 112에 남긴 “왜” 한마디

- ‘성유리 남편’ 안성현 구속되나… 검찰, 배임수재 혐의로 영장 재청구

- 폭력과 욕설 난무한 인터넷 개인방송…유해정보가 85% 차지

- 경찰 '스쿨존 속도제한 완화' 하루만에 번복…'현 시범운영 8개소 우선 운영'

- 지하철역서 여성 43명 불법촬영한 30대男…5년간 서울·부산 오가며 범행

- 시카고 화이트삭스구장서 미스터리 총격 사건…‘총에 맞았는데 쏜 사람 없다?’

- 정신병원서 환자 잇따라 탈출 시도…1명 추락사·1명 중상

- "성형 후 오른쪽 눈 안 보여" 눈밑지방재배치 수술 받은 50대 실명