시중은행 직원 횡령, 지난해까지 6년간 109건·194억원에 달해

"관리·감독 시스템 문제가 아닌 '사람'의 문제, 솜방망이 처벌도 영향"

[한스경제=이성노 기자] 시중은행 직원이 거액을 횡령한 사건이 올해도 어김없이 발생했다.

지난해 NH농협은행과 하나은행 직원이 20억원과 30억원대에 달하는 거액을 챙긴 데 이어, 올해는 우리은행에서 무려 6년간 600억원을 횡령하는 사건이 발생했다.

지난해까지 최근 6년간 시중은행의 직원 횡령 사건은 많게는 한 해에 23건이 발생할 정도로 이젠 연례행사가 된 모양새다. 문제는 자금 통제가 그 어느 곳보다 엄격해야 할 제1금융권에서 사건이 이어지고 있다는 점이다. 이는 내부통제 시스템에 문제가 있다는 것이다.

금융권에 따르면 우리은행 직원 A씨는 지난 2012년부터 2018년까지 세 차례(2012년·2015년·2018년)에 걸쳐 약 614억원 5214만원(잠정)을 횡령한 것으로 나타났다.

A씨는 우리은행에서 10년 넘게 근무한 차장급 직원으로 횡령 당시 기업개선부에 근무했으며 횡령금 일부를 파생상품에 투자한 것으로 알려진다. 우리은행은 27일 횡령 사실에 대해 인지하고 횡령 혐의로 해당 직원을 경찰에 고발 조치했으며, 해당 직원은 같은 날 저녁 자수했다.

신뢰와 보안이 생명인 1금융권에서 수 백 억원대의 횡령이 발생한 것은 이례적이란 평가지만, 시중은행 직원의 횡령 사건은 비단 어제 오늘만의 일이 아니다.

지난해 NH농협은행의 한 직원은 개인 주식투자 자금을 마련하기 위해 고객 통장과 신분증 사본 등을 이용해 대출서류를 작성하는 방식으로 약 25억원에 달하는 거액을 챙겼다. 또한 하나은행 여신 담당으로 근무하던 한 직원은 본인 앞으로 부당대출을 실행해 약 30억원을 횡령해 주식투자를 했다가 은행 자체 감사에 적발되기도 했다.

지난 2019년에는 국책은행인 IBK기업은행의 한 직원이 암호화화폐 투자를 목적으로 고객 예금을 중도해지하고 24억 5000만원을 횡령한 사실이 드러나기도 했다.

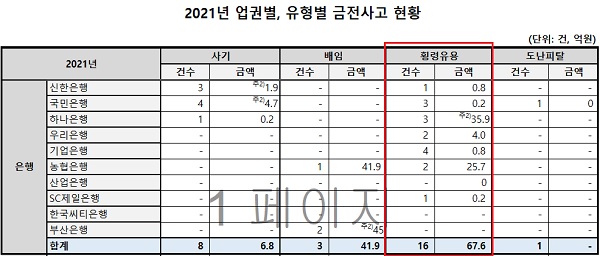

최근 윤창현 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 은행권에서 발생한 횡령·유용 사건은 모두 16건으로 금액은 67억 6000만원으로 조사됐다. 은행별로 살펴보면 하나은행이 3건·35억9000만원으로 규모가 가장 컸으며 △농협은행이 2건·25억7000만원 △우리은행이 2건·4억원 △신한은행이 1건·8000만원 △기업은행이 4건·8000만원 △KB국민은행이 3건·2000만원 △SC제일은행이 1건·2000만원 순이다.

연도별로 살펴보면 △2016년 23건·27억 7000만원 △2017년 9건·17억 5000만원 △2018년 20건·19억 2000만원 △2019년 20건·52억 2000만원 △2020년 21건·9억 8000만원 △2021년 16건·67억 6000만원 등이다. 지난해까지 최근 6년간 시중은행에서 발생한 횡령·유용 사건은 모두 109건이며 금액은 무려 194억원에 달한다.

은행권은 매년 관련인 엄벌과 재발 방지를 위한 시스템 개선, 규정 보완 등을 천명하고 있지만, 직원의 횡령은 연례행사처럼 끊이지 않고 있다.

이에 대해 은행권에서는 자금 담당 직원이 악한 마음을 먹고 실행한다면 횡령 사고를 100% 예방하는 것은 불가능하다고 입을 모이고 있다.

은행권 한 관계자는 “직원의 횡령 사건이 매년 발생하면서 은행의 감시 시스템이 강화되고 있지만 내부 규정에 밝은 직원이라면 어떻게든 재발할 수 있는 일이다”며 “구체적인 상황은 알 수는 없지만, 이번 우리은행 사태를 보면 수차례 내·외부 감사에도 횡령에 성공한 것을 보면 마음만 먹으면 내부 통제 시스템도 뚫을 수 있다는 게 어느 정도 증명됐다고 볼 수 있다"고 말했다.

결국 내부 관리·감독 시스템의 문제가 아닌 '사람'의 문제라는 것이다. 직원 교육을 통해 범죄에 대한 경각심을 불러일으키고, 청렴의식을 제고하는 게 최우선이라는 이야기다. 아울러 인재 채용 과정에서도 철저한 검증이 필요하다는 게 은행권의 목소리다.

아울러 배임과 횡령에 관한 솜방망이 처벌도 은행권의 횡령 사건에 영향을 끼쳤다는 지적이 일고 있다.

양형위원회의 횡령·배임범죄 양형 기준을 살펴보면 △1억원 이상~5억원 미만의 경우 감경 6월~2년·기본 1년~3년·가중 2~5년 △5억원 이상~50억원 미만의 경우 감경 1년 6월~3년·기본 2년~5년·가중 3년~6년 △50억원 이상~300억원 미만은 감경 2년 6월~5년·기본 4~7년·가중 5년~8년 △300억원 이상은 감경 4년~7년·기본 5년~8년·가중 7년~11년 등이다.

형법상 횡령죄의 법정형은 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금이며, 업무상 횡령죄는 10년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형을 받는다. 횡령액이 5억원 이상인 경우에는 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률이 적용돼 가중처벌을 받는다.

또한 횡령 혐의의 관련된 재판 결과를 살펴보면, 429회에 걸쳐 회사 돈 약 23억원을 횡령해 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반, 업무상 횡령 등 혐의로 기소된 A씨는 28일 진행된 항소심에서 1심과 같은 징역 5년을, 지난 21일에는 약 9억원을 횡령한 공무원 B씨가 징역 3년을 선고받았다.

윤창현 의원은 “은행의 핵심자산은 고객의 믿음이다”며 “경영진은 신뢰에 직결되는 범죄에 대해서는 일벌백계하고, 시스템 감사를 통한 사전 예방 노력에도 힘써야 할 것이다”고 말했다.

이성노 기자 sungro51@sporbiz.co.kr