유사수신 행위자 처벌 강화 법안도 발의

[한스경제=조성진 기자] 금융당국이 ‘제도권 밖 불법 사금융권에 현혹되지 말라’며, 유사수신 행위에 대한 금융소비자 주의보를 발령했다.

유사수신이란 인·허가를 받지 않거나 등록·신고 등을 하지 않고 불특정 다수인으로부터 출자금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 이를 수입하는 것으로 즉제도권 금융기관이 아니면서 고수익을 제시한 채 불특정 다수로부터 투자 명목으로 투자금을 끌어모으는 행위를 가리킨다. 현행법상 유사수신행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처한다. 또 유사수신행위를 하기 위해 불특정 다수인을 대상으로 광고를 하는 것도 금지해 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처한다.

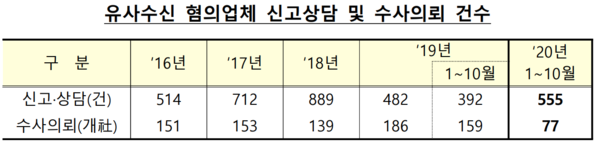

금융감독원이 23일 공개한 자료에 따르면, 올해 1~10월 중 불법사금융신고센터에 접수된 유사수신 행위 신고·상담건은 555건으로 392건을 기록한 지난해 동기 대비 163건(41.6%) 증가했다. 금감원은 이중 구체적인 혐의가 드러난 77개사에 대해 수사당국에 수사를 의뢰했다.

유사수신 행위는 과거 가상통화 투자를 빙자한 형태가 주류였으나, 최근에는 금융상품 투자 및 플랫폼 사업 투자 등을 가장하는 방식으로 진화 중이다.

주요 사례집을 보면, 물품 판매 플랫폼 사업체를 빙자한 A사는 매일 일정금액을 확정 지급해 수개월 내 투자원금이 회수될 뿐 아니라 평생 확정 고수익을 지급받을 수 있다고 금융소비자를 유혹했다. 빠른 투자금 회수를 위해 지인을 소개하거나 본인 스스로 본인의 하위 투자자로 신규 가입하는 등, 결과적으로는 다수의 사람이 거액의 투자를 하게 됐다.

보험대리점(GA) B사는 고수익 보험 상품 가입과 더불어 동 대리점에 투자시 원금과 최대 45%의 확정 투자수익을 보장한다며 투자를 유도했다. B사는 일부 보험상품의 경우 가입자가 13개월 이상 보험료 납입하면 판매 실적에 따라 보험사로부터 받은 대리점 수수료를 반환하지 않아도 된다는 점을 악용해 일정기간 보험료 납입후 해지하는 방법으로 보험해지 환급금과 대리점 수수료 등으로 원금과 약정 수익금을 투자자에게 지급했다. 이후 주식, 펀드, 보험에 투자해 원금과 확정 고수익을 보장한다며 투자금 모집했다.

유사수신 혐의업자 C씨는 계모임을 조직해 확정 투자 수익을 지급한다고 약속하면서 불특정 다수로부터 투자금을 모집했다. 혐의자는 일정규모의 투자금이 모집되면 투자 순서대로 투자금의 10배를 돌려주는데, 5배는 현금으로 지급하고, 나머지 5배는 자동으로 재투자되는 방식으로 운영된다고 설명했다. 금감원은 이에 대해 특별한 수익원이 없고 회원이 많이 가입하면 들어온 순서대로 이익을 얻는다고 유혹하는 전형적인 ‘돌려막기’라고 지적했다.

한편 유사수신 행위 근절을 위한 움직임도 있다. 국회 행정안전위원회 소속 박재호 더불어민주당 의원은 앞선 8월20일 서민을 상대로 한 금융사기범죄를 사전에 예방하고 피해 발생 시 신속한 구제가 가능하도록 하는 내용의 ‘다중사기범 피해 방지 및 구제에 관한 법률안’을 대표발의했다.

이 발의안은 ▲금융투자상품의 거래대금, 비트코인, 상품권 등 유사수신 행위 대상 범위 확대 ▲금융당국의 다중사기범죄 실질 조사권 신설 및 다중사기범죄 사전예방장치 도입 ▲유사수신 피해자의 손해배상 청구를 위한 절차 마련 ▲부당이득금액에 따른 처벌수준 강화 ▲다중사기범죄자의 신상정보 공개 등의 내용이 담겼다.

박 의원은 “아랍에미리트 두바이 법원은 금융 다단계 사기를 저지른 범죄인에게 517년형을 선고하고 미국법원도 유사사건 범죄자에게 150년형을 선고하는 등 강력히 처벌한다”며 ”서민의 재산권을 침해하는 사기 범죄자에게 이득보다 처벌수위가 크다는 분명한 메시지를 줘야 사기죄가 예방된다”고 주장했다.

박 의원이 지난 5일 공개한 자료에 따르면 2016년~2020년8월까지 검거된 유사수신 범죄자는 총 1만152명(3001건)으로 집계됐다. 지역별로는 서울이 5년간 4782명(1295건)이 검거돼 가장 많았다. 이어 ▲경기남부 1610명(357건) ▲부산 956명(286건) 순을 기록했다.

박 의원은 “유사수신 행위의 경우 개개인의 한 명의 피해만 보면 적게 보일 수 있지만 불특정 다수를 상대로 한 조직적인 사기행위로 그 피해가 크다”며 “건전한 금융질서를 파괴하는 사기범죄를 근절하고 서민들의 피해를 구제하기 위해 처벌 강화 및 제도적 개선책을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

조성진 기자 seongjin.cho@sporbiz.co.kr