국내 4대 항만 내 AMP 도입·운영 중, “선박 내 AMP 도입은 아직 미비해”

[한스경제=김우정 기자] '2050 탄소중립'을 목표로 전세계 항만이 친환경 전환에 나서고 있다. 해상 물동량의 핵심 거점인 항만은 단순히 물류의 중심지 역할을 넘어 신재생에너지 인프라의 중심으로 변모하고 있다. 항만에서 발생하는 미세먼지와 온실가스를 줄이는 것은 물론, 새로운 에너지 시스템 구축을 통해 탄소중립 실현에 한 걸음 더 다가가고 있다.

현재 항만 구역에서 발생하는 탄소의 대부분은 화물 하역과 운반 과정에서 배출된다. 관련 연구에 따르면 현재 시스템이 유지된다면 2050년에는 2018년 대비 약 1.8배 증가한 연간 370만t의 탄소가 배출될 것으로 전망된다.

이에 해양수산부는 탄소중립 실현을 위해 항만 내 하역장비의 친환경 전환이나 신재생에너지 발전, 에너지 효율화 등을 중심으로 다양한 정책을 추진하고 있다. 특히 지난 2021년부터 항만배출 초미세먼지 배출량을 2017년 대비 60% 감축하는 것을 목표로, 항만 대기질 개선 정책을 실행해왔다. 이 정책은 올해 마무리될 예정이며, 항만 초미세먼지 배출량을 3165t 이하로 줄이는 것이 목표다.

항만 내 온실가스 주요 배출원으로는 야드트랙터(Y/T), 트랜스퍼크레인(T/F) 등이 꼽힌다. 이 장비들은 대부분 화석연료를 에너지원으로 구동하고 있어 액화천연가스(LNG)나 전기, 수소 등으로의 전환이 촉구된다.

해수부는 올해부터 항만 Y/T 무탄소 전환 사업을 추진할 계획이다. 이 사업은 부두 운영사가 기존의 하역장비를 전기 등 무탄소 동력의 국산 장비로 전환할 때 도입단가의 일부를 지원하는 방식으로 운영될 예정이다.

해수부 관계자는 “기존 야드트랙터에 비해 대기오염물질 배출은 줄이고 성능은 개선할 수 있음에도 불구하고 높은 장비 단가로 인해 부두운영사들은 무탄소 장비 도입에 어려움을 겪고 있다”며 “항만의 탄소배출 감축을 위해서는 하역장비의 신속한 전환이 필요하다”고 강조했다.

이에 발맞춰 국내 항만들도 하역장비의 저공해·저탄소 전환을 추진 중이다.

부산항은 오는 2027년까지 노후화된 항만 하역장비를 전기·수소 등 무탄소 연료로 전환하는 사업을 진행한다. 특히 지난해 4월 개장한 부산항 신항 7부두는 국내 최초로 주요 하역장비를 모두 전기로 운영하는 완전 자동화 항만으로, 내연기관 장비가 없는 탄소중립 친환경 부두로 주목받고 있다.

인천항은 올해 상반기 내 인천신항 선광신컨테이너터미널(SNCT)에 13대의 전기 Y/T를 도입할 계획이다. SNCT는 운영 중인 디젤 야드트랙터 40대 중 노후화된 일부 차량 가동을 중단하고 전기 Y/T로 전환해 2028년까지 보유한 Y/T를 모두 전기로 구동하는 것을 목표로 하고 있다.

인천항만공사(IPA) 관계자는 “전기 야드트랙터는 탄소배출이 없어 항만 내 오염배출을 줄이는데 기여하고 소음과 진동이 적어 항만근로자의 생산성 향상에도 긍정적인 영향을 미친다”고 전했다.

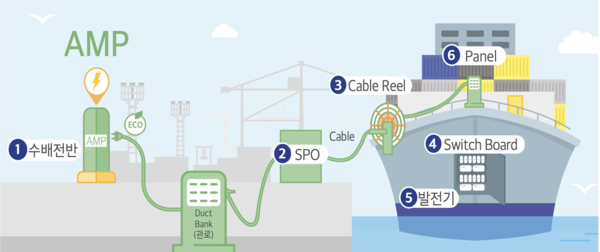

육상전원공급설비(AMP) 또한 친환경 항만 구축에서 핵심적인 기술로 꼽힌다. AMP는 항만에서 정박 중인 선박이 자체 발전기를 사용하지 않고 육상 전력망에 연결해 전력을 공급받는 시스템이다. 선박 엔진을 정지시킨 상태로 전력을 공급받기 때문에 엔진 가동으로 인한 배기가스와 소음을 크게 줄일 수 있다.

해수부는 2021년부터 AMP 확대를 추진해 현재 전국 항만 30개 선석에 이를 설치·운영 중이다. 또한 AMP 이용 선박의 항만시설 사용료 감면 등을 통해 이용률을 높이고 있으며, 앞으로도 관련 시설을 단계적으로 확충할 계획이다.

현재 부산항은 대형선박용 고압 AMP 8개소, 소형선박용 저압 AMP 78개소를 운영하고 있으며, 선박 접안 위치와 관계없이 전력을 공급할 수 있는 이동형 설비 2기도 도입했다. 인천항은 고압 AMP 3개소, 저압 AMP 56개소를 운영 중이고, 울산항은 총 28개의 AMP를 설치해 2028년까지 31개소로 확대할 예정이다. 여수광양항은 현재 AMP 총 30대를 설치·운영 중이다.

다만 선박 내 AMP 설치가 미비하다는 점은 해결해야 할 과제로 남아 있다. 여수광양항만공사(YGPA) 관계자는 "현재 선박에 AMP가 설치되어 있지 않아 활용이 어려운 경우가 많다. 많은 선박 회사가 비용 문제로 AMP 설치를 기피하거나 불법 개조하는 경우도 있다"며 "정부 차원의 비용 지원, 규제 마련, 홍보가 필요하다"고 강조했다.

◆수소에너지 인프라의 허브로 거듭나...“2040년까지 연간 1300만t 수소 공급 목표”

다가오는 수소경제 시대에 발맞춰 항만은 수소 인프라의 허브로 거듭나고 있다. 항만은 수소의 생산, 저장, 이송, 소비를 아우르는 생태계를 구축하기에 최적의 장소로 평가된다.

이에 해수부는 '2050 탄소중립' 정책의 일환으로 해양수산업 탈탄소화의 핵심에 수소항만을 두고, 2040년까지 총 14개의 수소항만을 조성해 연간 1300만t의 수소를 공급할 계획이다.

수소항만은 수소 생산과 수입, 저장, 공급, 활용 등 수소 에너지 인프라를 갖춘 항만을 의미한다. 이를 통해 수소 연료 전지를 활용한 크레인, 트럭, 선박 등 다양한 항만 장비와 수단을 운영하며 탄소 배출을 최소화하고 지속가능한 물류 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

그 일환으로 지난해 3월 준공된 울산 북신항 액체부두는 2030년부터 수소항만으로 운영되며 연간 220만t 규모의 암모니아를 수입해 32만t의 수소를 처리할 예정이다.

또한 강원도 동해신항의 4번 선석도 수소 수입 전용항만으로 개발될 예정이다. 삼성물산과 GS에너지가 약 8500억원을 투자해 2028년까지 수소 전용 부두와 인수기지를 건설할 계획이다. 이를 통해 연간 585만t의 온실가스를 감축할 것으로 기대된다.

김우정 기자 yuting4030@sporbiz.co.kr