배터리 핵심광물 다량 보유한 남미…“남미에 합작, 지분투자, 현지공장 설립 필요”

[한스경제=권선형 기자] 전기차·배터리 핵심광물 보유국들이 광물에 대한 수출통제에 나서면서 배터리산업의 공급망 리스크가 심화되고 있는 가운데 핵심광물 매장·생산량이 풍부한 남미 국가와 협력을 강화해야 한다는 지적이 나왔다.

한국무역협회가 29일 발간한 ‘남미 배터리 광물 개발 환경 및 시사점’ 보고서에 따르면, 현재 한국은 전기차, 배터리 핵심광물 공급망이 상대적으로 취약해 공급망 다변화가 시급한 시점이다.

배터리 핵심광물은 중국 등 소수 국가에 매장돼 있거나 생산이 집중돼 있어 수출통제가 발생할 경우 리스크가 큰 것으로 평가받는다. 니켈, 흑연, 코발트는 각각 인도네시아, 중국, 콩고가 전체 생산량의 50% 이상을 점유하고 있다.

이에 더해 미국과 중국 무역 분쟁이 확대되자 핵심광물 생산국은 수출통제에 나서고 있는 등 위험 분산화가 필요한 시점이다. 최근 들어 핵심광물 생산국의 수출통제 빈도는 늘고 있다. 2020년 1월에는 니켈(인도네시아), 2023년 2월에는 리튬(멕시코), 2023년 6월에는 보크사이트(인도네시아), 2023년 10월에는 흑연(중국) 수출통제가 발생했다.

반면 배터리 수요는 향후 큰 폭으로 늘어날 전망이다. 컨설팅업체 맥킨지에 따르면, 리튬이온 배터리 수요는 2022년부터 27% 성장해 2030년 4700GW(기가와트)까지 늘 것으로 보인다. 블룸버그 NEF에 따르면, 한국은 2023년 전세계 배터리 공급망 순위에서 6위를 차지하는 등 원자재 상위 공급망이 저조한 편이다.

이에 한국무역협회는 전기차·배터리 산업의 핵심광물 공급망을 최근 부상하고 있는 브라질, 칠레, 아르헨티나 등의 남미 국가와 협력해 다변화해야 한다고 제언했다.

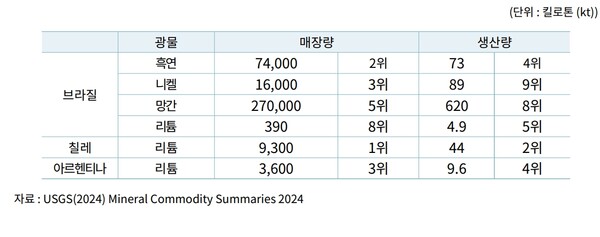

한국무역협회에 따르면 브라질은 전세계 2위 흑연 매장량을 보유하고 있으며, 니켈, 망간, 리튬 등 배터리 생산에 필요한 대부분의 광물도 풍부하다. 칠레와 아르헨티나는 전세계 리튬의 약 60%가 매장돼 있는 리튬 핵심 국가로, 각각 세계 1, 3위의 리튬 매장량을 보유하고 있다.

나아가 브라질, 칠레, 아르헨티나는 현재 신규 프로젝트를 통해 배터리 정·제련 인프라와 다운스트림 산업 발전을 추진하고 있다.

중국은 이미 남미 진출을 가속화하고 있다. 중국 정부의 광물 외교를 바탕으로 BYD, 간펑리튬, 톈치 리튬 등이 전기차‧배터리‧광물 가치사슬 전반에 걸쳐 남미 진출을 확대하는 상황이다.

BYD는 올해 1월 브라질 리튬 생산업체인 시그마리튬과 29억달러(4조54억원) 규모의 인수 협상을 논의한데 이어 3월에는 브라질 북동부 바이아주에 전기차 배터리 공장을 80% 이상 증설하겠다고 발표했다. 체리자동차는 브라질 내 차량 공급망 구축을 목표로 하고 있다.

한국무역협회는 한국도 정부의 외교관계 확대를 바탕으로 합작, 지분투자, 현지공장 설립 등을 통해 남미 국가와 광물 협력을 증진해야 한다고 제언했다.

한국무역협회 박소영 수석연구원은 “한국과 남미 간 배터리 광물 협력을 증진하기 위해서는 브라질에서의 다양한 배터리 광종 확보, 아르헨티나에서의 외국기업 친화적 여건 활용, 칠레 정부와의 우호적 관계 구축이 중요하다”며 “중국 기업의 활발한 남미진출 전략을 벤치마킹해 대(對) 남미 원자재 외교를 확대하고 기업들의 원자재 협력을 지원하는 것이 필요하다”고 설명했다.

이어 “남미 지역은 거대한 잠재력에도 불구하고 광물 채굴과정에서의 원주민 지역사회와의 갈등, 고숙련 노동력 부족 등 리스크도 상존한다”며 “지역 공동체와의 수익공유, 지역 환원사업 등을 통해 장기적인 안정성을 도모할 필요가 있다”고 덧붙였다.

권선형 기자 peter@sporbiz.co.kr