보호 구역 근처에서 리튬 채굴… 원주민 삶에도 영향

국제 환경 협의체 통제력 낮아... 국내 광물 재자원화는 불과 2%

[한스경제=김윤하 기자] 지난해 미국의 천연자원보호협회에서 발간한 ‘남미의 리튬 광산의 폐해’보고서(이하 NRDC보고서)에 따르면, 자연 보호구역으로 지정된 곳에서도 리튬 채굴이 강행중인 것으로 드러났다.

이에 국내 배터리 기업은 친환경적인 배터리 생산을 위해 국제 환경 협의체 가입 및 폐배터리 재자원화에 투자중이라고 설명했지만 국내 광물 재자원화 비율은 2%에 불과한 것으로 나타났다. 연구결과에 따르면 우리나라처럼 수입의존도가 높은 나라일수록 인권·환경문제에 대한 현장 통제력은 현격히 낮았다.

◆ 리튬, 물먹는 하마… 타 광물에 비해 수자원 사용량 높아

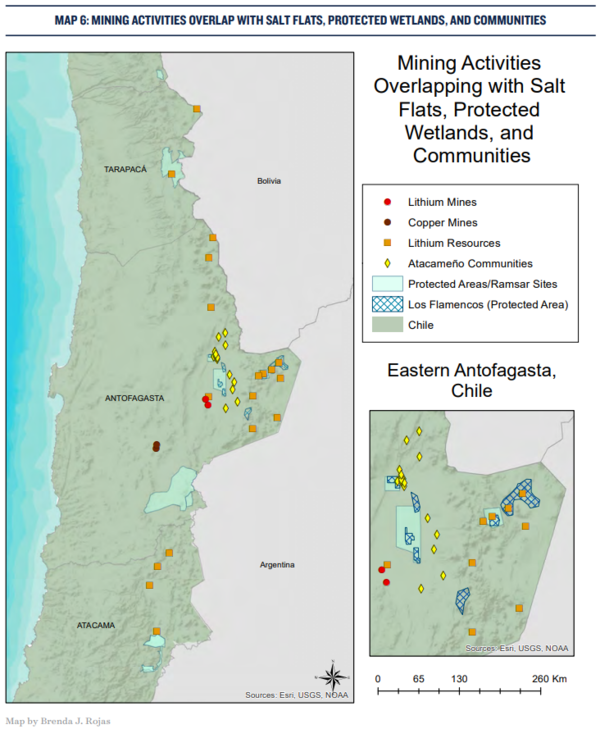

칠레의 아타카마 염호와 아르헨티나의 살리나스 그란데스 염호는 세계 최대 리튬 생산지로 꼽힌다. 이 곳에서 생산되는 리튬은 전세계 리튬 생산량의 약 30%에 달한다.

문제는 리튬 자체보다 리튬 채굴 과정에 있다. 리튬 채굴은 증발과정을 전제로 한다. 염호에서 리튬을 증발시켜 채굴할 경우, 리튬 1kg을 생산하려면 약 2000L의 용수가 필요해 타 광물 대비 수자원 사용이 높다. 이 때문에 주변 지역을 건조하게 만들어 원주민들의 수자원을 빼앗고 있다는 것이다. 또한 공급망 분석센터 GVC 산업분석 보고서에 따르면, 리튬의 채굴·제련 과정에서 사용되는 용수에 금속 독성물질을 주입해 부영양화를 유발한다고 밝혔다.

실제로 2021년에 네바다주 리튬 광산개발이 환경오염 우려에 따른 반발로 연기됐으며, 같은 이유로 2022년 호주 자원업체인 리오 틴토의 세르비아 리튬 채굴 계획도 무산됐다. 현재 칠레 정부는 소금물 과다 채취와 환경 파괴로 리튬 채취·공급 업체인 앨버말을 환경법원에 제소한 상태다.

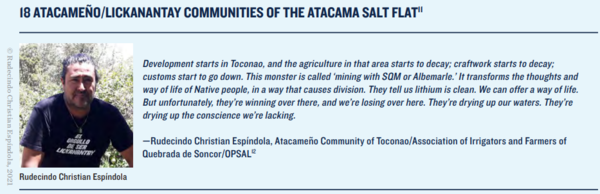

해당 지역 농부협회 관계자는 ‘채굴이 시작되면서 작물은 썩기 시작했고, 주민들은 분열했다’며, ‘그들은 우리의 물을 고갈시켰다’고 말했다.

◆ 람사르 습지와 겹치는 리튬 채굴지역… 원주민들의 농업에도 영향

토착종을 보호하기 위해 일부 석호들은 이미 람사르 습지나 자연 보호 구역으로 지정됐지만, 보호 구역과 아주 근접한 석호에선 리튬을 채굴중인 것으로 확인됐다.

리튬 채취 과정에는 어쩔 수 없이 염수 증발 과정이 필요하다. 문제는 이런 증발과정을 습지나 보호구역 바로 옆에서 하고 있다는 점이다. 해당 지역은 많은 석호가 분포해 철새들의 주요 서식지이며 안데스 여우같은 토착종의 식수를 제공하고 있다. 보고서에 따르면, 토착 동물들은 석호에서 미생물과 박테리아를 공급받았는데 수분 증발로 미생물과 박테리아가 사라져 해당 생태계를 파괴하고 있다고 설명했다.

원주민들은 자신들의 농업 및 목축업에도 영향을 미쳤다고 밝혔다. 수자원 고갈로 주요 농작물재배에 피해를 보고 있다고 주장했다. 리튬 채굴 사업자들은 이에 대해 염호의 물은 식수가 아니라고 반박했지만, 해당 지역 환경연구원은 염호와 습지의 지하수는 모두 연결돼있기 때문에 필연적으로 영향을 받을 수밖에 없다고 반박했다.

◆ 리튬 대체재 없어서 채굴 불가피… 국내 재자원화 2%에 불과

가장 큰 딜레마는 환경오염을 문제 삼아 리튬 채굴을 중단한다 해도 리튬의 대체재가 없다는 점이다. 지금까지 발견된 광물 중에 리튬만큼 높은 에너지밀도와 가벼운 무게를 가지면서 산화에 용이해 배터리에 적합한 광물은 없다.

우리나라 배터리 업체들은 글로벌 인권·환경 협의체 가입과 폐배터리 광물 재자원화를 통해 책임감 있는 광물 조달에 힘쓰겠다고 설명하지만, 환경단체들은 부정적인 의견이다.

인권 보호 협의체 가입을 한다 해도 실제로 채굴 현장에서 인권보호가 이루어지고 있는지 현실적으로 확인하기 어렵다는 점을 꼽았다. 환경공학 학계 보고서에 따르면 ‘생산지의 인권·환경문제를 통제하기 어려운 수입의존 국가의 경우 ESG 관리에 더 취약하다’며, ‘중국에서 생산되는 리튬 대부분이 낮은 환경기준에서 생산되고 있어 새로운 표준에 반할 소지가 크다’고 밝혔다.

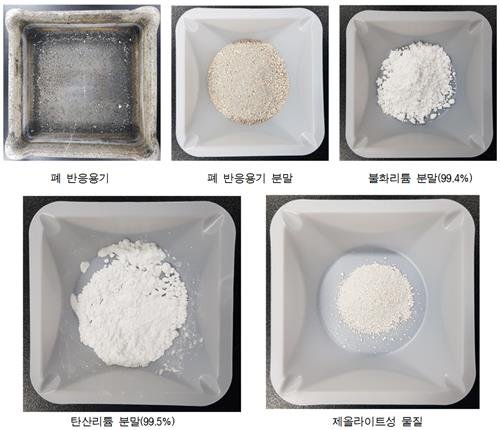

폐배터리 광물 재자원화 또한 마찬가지다. 지난달 27일 발표한 정부의 광물대책에 따르면 현재 우리나라의 핵심광물 재자원화 비율은 2%에 불과하다. 재활용 관련 설비와 전문 인력도 부족하다. 폐배터리 재활용 일괄 공정을 보유중인 국내 기업은 단 한 곳 뿐이다.

빠르게 늘어나는 전기차 배터리(리튬) 수요에 비해 리사이클 방식으로 추출할 수 있는 광물의 비중은 현격히 낮다는 의미다.

산업부 관계자는 “폐배터리 재자원화는 2035~2040년을 내다보고 법제화를 이제 막 시작하는 단계”라고 설명했다. 또한 “폐배터리 회수 문제와 어느 광물에 세제혜택을 주는지에 대한 논의가 아직 진행중이다”며, “재자원화 비율을 20%까지 끌어올리기 위해서는 일련의 과정들이 많이 남아있다”고 말했다.

김윤하 기자 kyh64@sporbiz.co.kr