공공 클라우드 정책 재점화...'AI 인프라 거버넌스·혁신 TF’ 출범 예정

|

| 한스경제=박정현 기자 | 지난달 발생한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재는 행정안전부가 2023년부터 추진해온 ‘클라우드 네이티브 전환계획’의 추진 현황을 되돌아보게 했다.

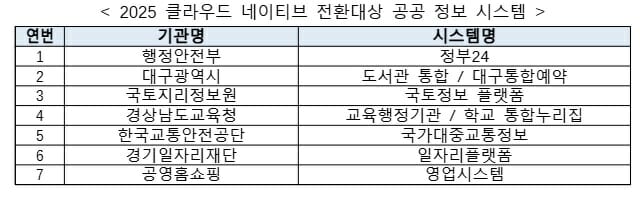

행안부는 당시 주요 공공 정보시스템의 디지털 전환(DX)을 본격화하겠다는 계획을 발표했다. 계획상으로는 내년까지 전체 공공 시스템의 70%, 2030년까지는 90% 이상을 클라우드 네이티브로 전환하는 것이 목표다. 이에 따라 공공기관은 지난해부터 신규 시스템 구축이나 기존 시스템 고도화 시 클라우드 네이티브 우선 적용을 검토해왔다.

그러나 지난 9월 26일 국정자원 대전본원에서 발생한 화재로 700여 개의 시스템이 중단되면서 공공 IT 인프라의 취약성이 드러났다. 화재 발생 한 달이 지난 현재까지도 전체 시스템의 약 80%가 복구된 상태다.

업계에서는 클라우드 예산 축소와 컨트롤타워 부재가 사업 추진 동력을 약화시켰다고 지적한다. 실제 클라우드 관련 예산은 2022년 1786억원에서 2023년 342억원으로 급감한 뒤 올해 725억원, 내년 652억원으로 지속 감소세를 보이고 있다.

한 업계 관계자는 “사업 지원금이 줄면서 기관들이 클라우드 전환에 적극적으로 나서기 어려워졌다”며 “적은 예산을 받기 위해서는 복잡한 클라우드 네이티브 구현 요건을 충족해야 해 전반적으로 사업이 지지부진해졌다”고 말했다.

대표적 사례로 올해 140억원 규모의 예산이 배정된 정부 대표 민원 서비스 ‘정부24’의 클라우드 네이티브 전환 1차 사업이 한 차례 유찰되기도 했다.

일각에서는 무조건적인 클라우드 네이티브 전환이 오히려 비효율적이라는 비판도 제기된다. 이 관계자는 “단순히 클라우드 이전만 필요한 것도 네이티브 기조가 강화되면서 전환 과정이 지나치게 복잡해졌다”며 “기관에 따라 단순 이전만으로 충분한데 컨테이너 구성 등 과도한 네이티브 구성을 요구하는 경우도 있다”고 말했다.

주관 기관인 디지털플랫폼위원회가 최근 계엄 및 탄핵 사태로 기능이 약화되면서 공공 클라우드 전환 추진력도 한층 떨어졌다는 분석이 나온다.

다만 이번 국가정보자원관리원 화재를 계기로 공공 부문의 클라우드 네이티브 전환과 재해복구(DR) 시스템 구축 필요성은 다시 부각되고 있다.

정부는 1조원 규모의 DR 시스템 구축을 추진하기로 방향을 잡았다. 2027년까지 국내 클라우드 시장을 10조원대로 확대한다는 목표를 제시했다.

이 대통령은 지난 28일 중앙재난안전상황실 회의에서 “지금이라도 이중 운영 체계를 제대로 갖추고 운용해야 한다”고 강조하고 “보안 문제가 없다면 민간 협업까지 검토하라”고 지시했다. 정부가 자체적으로 클라우드 기술을 개발·운영하기 어려운 만큼, 민간 인프라를 적극 활용하는 것이 현실적 대안으로 보인다.

전북특별자치도의 경우 선제적인 클라우드 전환을 통해 이번 사태 속에서도 안정적인 행정서비스를 유지했다. 전북도는 2022년부터 ‘클라우드컴퓨팅서비스 활용모델 시범사업’을 추진해 313개 시스템을 삼성 클라우드로 이전했다. 이 덕분에 모바일 신분증, 정부24 민원, 주민등록, 소방 신고시스템 등 71개 시스템을 빠르게 복구했고, 행정포털 GPKI 인증서 로그인 기능은 전국 최초로 자체 복구에 성공했다.

반면 다수의 공공 정보시스템은 여전히 중앙집중형 또는 온프레미스(자체 서버) 방식에 머물러 있어 피해가 확산됐다. 전문가들은 클라우드 네이티브 방식이 완전히 도입됐다면 원격지 이중화와 자동 확장 기능을 통해 복구 속도와 안정성을 크게 높일 수 있었을 것이라고 평가한다.

국가인공지능(AI)전략위원회는 국정자원 사태를 계기로 ‘AI 인프라 거버넌스·혁신 TF’를 구성하기로 했다. 11월까지 국가 디지털 인프라의 근본적 구조 개선 방안을 내놓을 계획이다.

향후 국가AI전략위원회를 중심으로 여러 대책도 나올 전망이다. 이 대통령 역시 국가AI전략위원회가 총괄 지휘해서 빠르게 대책을 보고해 달라고 지시했다.

박정현 기자 awldp219@sporbiz.co.kr