K-배터리, 현지화·LFP 개발·ESS 확대로 대응…공급망 확대 과제

| 한스경제=김창수 기자 | 올해 상반기 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국계 기업들이 독주 체제를 굳힌 반면 K-배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI) 점유율은 하락, 위기감이 커지고 있다. 닝더스다이(CATL), 비야디(BYD) 등의 빠른 증산과 수직계열화는 비(非)중국 시장까지 잠식하며 국내 기업들 입지를 위협하고 있다.

이에 한국 기업들은 북미·유럽 현지 공장 조기 가동, 리튬인산철(LFP) 배터리 양산, 에너지저장장치(ESS) 시장 공략 등으로 대응에 나섰다. 그러나 여전히 원가·공급망 경쟁 측면에서 격차 해소가 쉽지 않은 상황이란 평가다.

올해 상반기 글로벌 전기차 배터리 사용량은 504.4GWh로 전년 동기 대비 37.3% 증가했다.

점유율 측면에서는 중국계 업체들 독주 체제가 더욱 공고해졌다. CATL과 BYD 등 중국계 기업 6곳 합산 점유율은 63.9%에서 68.9%로 한층 늘었다. K-배터리 3사 점유율은 16.4%로 전년 동기 대비 5.4%p 쪼그라들었다.

중국 내수 시장을 제외한 ‘비(非)중국 시장’에서도 흐름은 비슷했다. 국내 3사는 45.6%에서 37.5%로 8%p 이상 점유율이 줄은 반면 중국계 기업들은 34.4%에서 42.9%로 8%p 넘게 올랐다. 수치상으로만 보면 국내 기업들이 잃은 점유율을 중국계 기업들이 흡수한 모양새다.

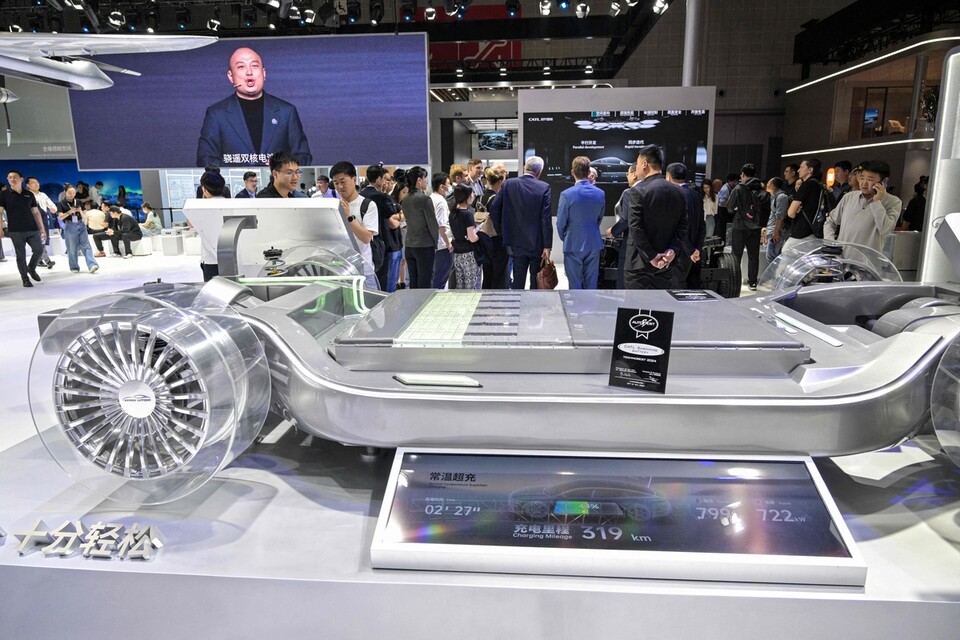

CATL은 올해 상반기 190.9GWh를 출하해 전년 동기 대비 37.9% 성장, 점유율 1위를 지켰다. BYD는 89.9GWh로 58.4% 증가하며 2위 자리를 유지했다.

LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 4.4%(47.2GWh) 성장하며 3위를 유지했고 SK온은 10.7%(19.6GWh)의 성장률을 기록, 5위에 올랐다. 반면 삼성SDI는 8.0%(16.0GWh) 감소했다.

중국 업체들 전략은 명확하다. CATL은 헝가리·태국 등지에 현지 공장을 속속 증설하며 미국 인플레이션감축법(IRA) 규제를 우회하고 있다.

BYD는 일본·독일·태국 시장 진출을 가속화하며 완성차-배터리 수직계열화 모델을 확장 중이다. 상위 10개 업체 중 6곳이 중국 기업인 상황에서 배터리 시장 무게중심은 더욱 기우는 모습이다.

한국 기업들은 반격을 시도하고 있다. LG에너지솔루션은 북미 지역에서 GM·혼다 등과 합작 공장을 운영·건설하고 있다.

SK온과 삼성SDI도 각각 포드·스텔란티스와 협업을 통해 대응에 나섰다. 아울러 상대적으로 기술 장벽이 높지 않은 LFP 시장에도 본격 진입, 원가 경쟁력 확보와 제품 다변화를 꾀하고 있다. 아울러 전기차 배터리 외에 에너지저장장치(ESS) 시장 공략도 병행 중이다.

하지만 여전히 공급망 불안정, 원재료 조달 문제, 고객 포트폴리오 편중 등은 해결해야 할 숙제다. 최근 미국 조지아주에서 발생한 불법 체류 단속 사태는 이를 단적으로 보여준다.

현대차와 LG에너지솔루션이 합작으로 건설 중이던 배터리 공장에서 약 300명의 한국인 인력이 단속, 구금되며 공사 일정이 모두 멈췄다. 미국 내 배터리 공급망 구축은 K-배터리 기업 필수 생존 전략이나 비자 제도 및 현지법 이해 부족 등이 대두되며 뜻밖의 리스크로 작용하고 있다.

한편 중국 기업들은 내수 시장 기반 확대와 함께 비중국 시장 공략을 동시에 노리고 있다. BYD는 중국 내 전기차 판매 증가에 힘입어 배터리 출하량을 늘림과 아울러 유럽에서 자사 브랜드 전기차 판매와 배터리 수출을 병행하는 이중 전략을 구사하고 있다.

이와 대조적으로 국내 기업들은 IRA 요건을 맞추기 위한 고객 유치와 인증 절차 대응에 주력하다 보니 본연 기술 경쟁력 외에도 정책·공급망 리스크 관리 역량이 더욱 요구되는 상황을 맞았다.

배터리업계 한 관계자는 “중국 기업들 물량 공세와 가격 경쟁력은 향후 더욱 거세질 것으로 보인다”며 “기술력에 더해 현지화 가속·LFP 전환·비중국 공급망 확보 등 다방면 대응이 한국 배터리산업 생존을 결정지을 것”이라고 전망했다.

김창수 기자 charles@sporbiz.co.kr