고용승계 50% 협상 마무리 단계…손실,자본잠식 심화로 재매각 불투명

| 한스경제=이지영 기자 | MG손해보험의 계약 이전을 위한 가교보험사라 할 수 있는 '예별손해보험'이 이달 중 공식 출범한다. 예금보험공사와 MG손해보험 노조가 고용승계 협상을 마무리하는 가운데 자산·부채 이전과 재매각 절차도 본격화될 예정이지만, 누적된 손실과 완전 자본잠식 상태로 인해 원매자 확보엔 다소 어려움이 예상된다.

8일 금융권에 따르면, 예금보험공사(예보)가 MG손해보험(MG손보)의 계약 이전을 위해 100% 출자한 가교보험사인 예별손보이 이달 중 공식 출범을 앞두고 있다. 이 가교보험사는 MG손보의 보험계약을 이전하기 위한 목적에서 설립된다.

다만 노조와의 협의는 인력 승계 문제만을 남겨두고 있는 상황이다. 예보와 MG손보 노동조합은 고용 승계와 관련해 지금까지 12차례에 걸쳐 협상을 진행했다. 이를 통해 고용승계 비율은 전체 인원 521명 중 약 50%인 260명선 안팎으로 조율되고 있다.

당초 노조는 전원 고용 보장을 요구했지만 예금보험공사(예보)와의 협상 과정에서 요구 수준을 약 300명(58%)선으로 조정했다. 예보 역시 초반 200명 안팎(40% 전후)을 검토했으나 노조와의 협의 끝에 적정 수준에서 합의점을 조율한 것으로 알려진다.

예별손보는 출범 후 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험으로부터 자산과 부채를 이전받고 이에 대한 실사 및 보험계약 가치 평가(밸류에이션)를 진행할 계획이다. 또한 예금보험공사는 가교보험사 설립 후 삼성화재·DB손해보험·메리츠화재·KB손해보험·현대해상 등 5대 손해보험사에 계약을 분담시키는 방식으로 계약 이전 작업을 진행할 방침이다.

이 작업은 올해 3분기 내 마무리하는 것을 목표로 하고 있으며 이와 병행해 잠재 인수자가 나타날 경우 재매각도 추진할 예정이다. 이처럼 매각 주체가 가교보험사로 전환되면서 예보와 MG손보 측은 인력 재배치 및 조직 개편 등 구체적 이행 방안을 두고 협의를 이어갈 것으로 보인다.

◆ 5차례 매각 실패…사실상 재매각 가능성 '희박'

문제는 MG손보의 부실 규모와 자본잠식 상태를 고려할 때 인수 의사를 밝힐 원매자 확보가 쉽지 않을 것으로 보인다.

MG손보는 2012년 부실금융기관으로 지정된 그린손해보험의 후신으로 당시 예금보험공사 관리 아래 공개 매각이 추진됐으며 2013년 새마을금고중앙회와 자베즈파트너스 컨소시엄이 인수해 현재의 사명으로 변경됐다.

그러나 2018년 경영개선 권고를 시작으로 이후 수 차례 개선 명령을 받았음에도 이행에 실패했으며 경영 정상화는 이뤄지지 않았다.

금융감독원 전자공시에 따르면 MG손보는 ▲2020년 1158억원 ▲2021년 533억원 ▲2022년 569억원 ▲2023년 790억원 ▲2024년 797억원의 영업손실을 기록했다.

특히 MG손보는 지난해 영업손실 797억원에 당기순손실이 1431억원으로 완전 자본잠식에 빠졌으며 보험영업손익도 –594억원으로 지난해 대비 적자 전환됐다. 보험계약부채는 4조1842억원으로 2024년(3조5486억원) 대비 17.9%가 증가하며 부채 부담도 확대됐다.

MG손해보험은 2022년 부실금융기관으로 지정된 이후, 총 다섯 차례에 걸쳐 공개 및 수의계약 방식의 매각을 시도했지만 모두 무산됐다. 또한 2023년 초·8월, 2024년 하반기 등 모두 세 차례 공개매각에 나섰지만 성사되지 않았다.

이번 매각은 네 번째 공개 매각 시도다. 앞서 지난해 4월 진행된 3차 공개 매각에는 국내외 사모펀드 두 곳이 참여했으나, 본입찰에는 모두 불참하면서 매각은 결국 무산됐다. 이후 예금보험공사는 수의계약 방식으로 전환해 메리츠화재를 우선협상대상자로 선정했다.

그러나 노조의 강경한 반발로 실사조차 진행되지 못했으며 메리츠화재는 결국 올해 3월 인수 포기를 공식 선언했다. 당시 메리츠화재는 전체 인력의 10% 고용 보장과 비고용자에 대한 총 250억원 규모의 위로금 지급을 제안했으나 노조가 이를 수용하지 않으면서 협상이 결렬됐다.

예보는 예별손보 출범 이후 1년 이내, 사실상 2026년 말까지 인수자를 확보하는 것을 목표로 재매각을 추진할 방침이다. 다만 인수자가 나타나지 않을 경우 MG손보의 계약은 당초 계획대로 5개 손보사로 이전된다.

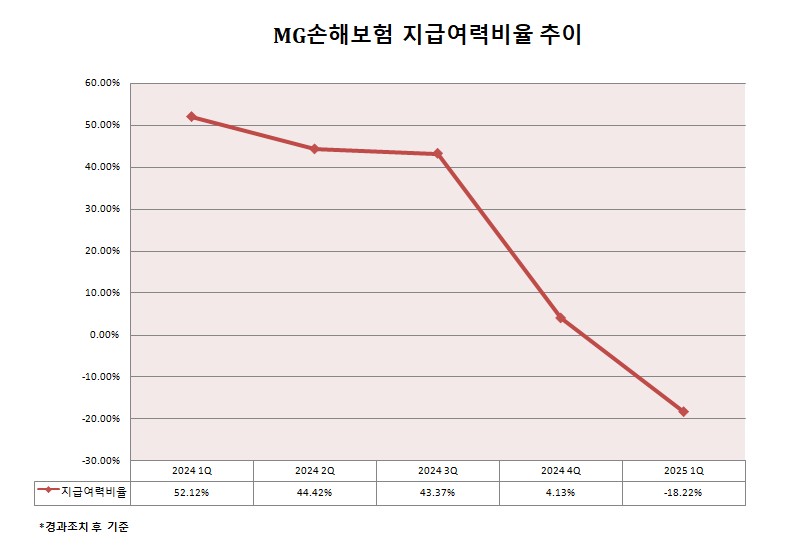

◆지급여력 비율 ‑18.2%, 자본총계 ‑2441억원…'배보다 배꼽 더 큰 인수'

업계에서는 MG손보가 독자적으로 새 인수자를 확보하신 사실상 쉽지 않을 것이란 전망이 우세하다. MG손보는 올해 1분기 완전 자본잠식 상태에 빠져 지급여력을 비롯한 핵심 건전성 지표가 금융당국의 기준에도 못 미치지있다. 대규모 자본 투입이 불가피한 가운데 부실 누적·수익성 악화·판매 채널 약화와 같은 복합 리스크가 인수에 부담을 주고 있다.

MG손보의 올해 1분기 기준 자본총계는 –2441억원으로 완전 자본잠식 상태다. 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)도 금융당국의 경과 조치 후 –18.2%로 보험업법상 최소 기준인 100%를 한참 밑돈다. 지난해 3분기 말 43.4%, 지난해 4분기 말 4.1%로 사실상 마이너스로 전환되며 완전 자본잠식에 빠진 셈이다.

이 같은 심각한 재무 구조로 인해 잠재 원매자들은 인수 시 '배보다 배꼽이 큰' 구조라며 부담을 느끼고 있는 상황이다. 설령 인수 의사가 있더라도 추가적인 자본 투입은 물론 대주주 적격성 심사까지 통과해야 하는 까다로운 절차가 남아 있어 현실적인 인수 가능성은 낮다는 평가다.

일각에서는 손해보험 부문 포트폴리오가 상대적으로 약한 신한금융과 하나금융이 MG손보 인수 전에 뛰어들 가능성이 거론됐으나 두 금융지주는 모두 인수 검토 의사가 없다는 입장을 밝혔다. 우리금융지주 역시 최근 동양생명과 ABL생명을 편입한 이후 그룹 차원에서 킥스(K-ICS) 비율 개선 등 내실 강화에 집중하고 있다.

다만 새 정부 출범 이후 MG손해보험 처리에 대한 금융당국의 기조가 일부 변화하면서 정책금융기관인 IBK기업은행이 인수 압력을 받을 수 있다는 관측이 나오고 있다.

앞서 IBK기업은행은 지난해 10월 국정감사에서 MG손보 인수와 관련된 질의를 받은 바 있다. 이에 자회사인 IBK연금보험의 사업 포트폴리오 재편 차원에서 인수를 검토할 가능성이 거론되고 있다.

다만 MG손보 인수가 IBK기업은행에 실질적인 이익을 가져다주기는 어렵다는 게 금융권의 전반적인 평가다. 완전 자본잠식 상태인 만큼 경영 정상화 가능성이 불투명하기 때문이다.

인수 의향자가 나타나더라도 막대한 자본 투입이 불가피하고 금융당국의 대주주 적격성 심사도 통과해야 해 실질적인 인수로 이어질 가능성은 낮다 이다. 앞서 다른 국책은행인 한국산업은행의 경우 지난 2010년 KDB생명을 인수한 뒤 약 1조5000억원의 공적자금을 투입했으나 끝내 경영 정상화에는 실패한 전례가 있다.

보험업계 관계자는 "MG손보 인수는 투입해야 할 자본 규모에 비해 수익성이 턱없이 낮고 부실 자산 정리 등 리스크 요인이 많아 현실적으로 매력적인 딜이 아니다"며 "설령 계약 이전이 이뤄지더라도 이후 재매각이 순조롭게 진행될지에 대한 확신이 없어, 시장에서는 여전히 관심을 두지 않을 확률이 크다"고 지적했다.

이지영 기자 jiyoung1523@sporbiz.co.kr