철강업계 “중국산 후판 반덤핑 관세 회피...우회 수입”

조선업계 “20년 전 마련한 생산 거점...관세 회피 불가”

[한스경제=임준혁 기자] 철강업계와 조선업계가 국내 조선사의 중국 공장에서 제작된 선박 블록의 국내 운송(수입) 후 선박 건조에 활용하는 것을 두고 동상이몽(同床異夢) 행태를 보이고 있다.

철강업계는 중국산 후판에 부과된 반덤핑 관세를 피하기 위한 우회 수입이라고 주장하는 반면 조선업계는 기존 생산 프로세스에 따른 수입이며 문제가 없다는 입장이다. 여기에 조선용 후판 가격 인상 우려까지 겹치며 산업 간 긴장이 이어지고 있는 형국이다.

17일 업계에 따르면 철강업계는 한화오션과 삼성중공업의 중국 공장에서 생산돼 국내로 반입되는 선박 블록이 늘어나고 있다고 보고 있다.

실제 한화오션은 옛 대우조선해양 시절부터 거제사업장에서 건조할 선박의 블록 상당수를 중국 산둥성에 위치한 옌타이(烟台)에서 생산하고 있다. 중국 현지 생산법인 ‘대우조선해양 산동유한공사(DSSC)’는 2023년 한화그룹이 인수하면서 사명이 '한화해양공정(산동)유한공사'로 변경됐지만 선박 블록과 부품 등을 제작해 국내로 해상 운송해 조립하는 역할 및 기능은 동일하다.

삼성중공업도 중국 산둥성 룽청(荣成)에 위치한 현지 법인과 계약을 통해 선박 블록을 조달, 거제조선소에서 조립 공정에 활용하고 있다.

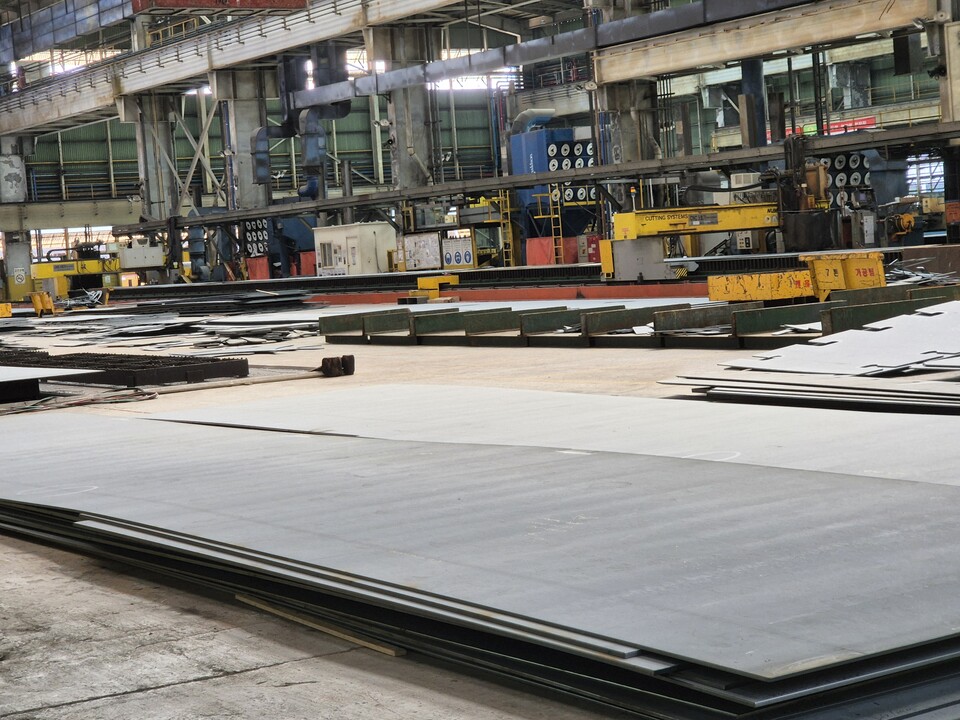

통상 선박은 철강사에서 생산하는 후판을 조선사가 가공 과정을 거쳐 블록 형태로 만든 뒤 블록과 블록을 이어 붙여 건조가 이뤄진다. 선박용 블록의 수입이 늘어나게 되면 국내에서 사용되는 후판의 수요는 줄어들게 된다.

철강업계에서는 조선업계의 이 같은 수입이 단순한 외주 조달이 아니라 중국산 후판에 부과된 반덤핑 관세를 피하기 위한 우회 수입이라고 지적한다. 완제품인 선박 블록은 후판에 비해 관세 규제에서 자유롭기 때문이다.

심지어 철강업계 일각에서는 조선업계에서 국내 후판 가격 인상을 피하기 위해 가공 단계를 해외로 이전하고 있으며 이는 국산 철강의 수요 기반을 약화시키는 행위나 다름없다는 다소 강경한 반응도 나오고 있다.

철강업계 관계자는 “중국산 후판에 최대 38.02%의 잠정 덤핑방지 관세가 부과됨에 따라 국산 후판 수요의 반등을 기대했지만 조선업계에서 선박 블록의 수입을 늘리면서 이러한 기대에 찬물을 끼얹고 있다”고 말했다.

또다른 철강업계 관계자는 “철강사가 매우 어려운 상황에서 수익성이 나지 않는 후판의 생산을 중단하게 되면 향후 조선사도 공급망 위기를 피할 수 없을 것”이라고 경고했다.

이에 대해 조선업계에서는 지나친 해석이라고 반박한다. 조선산업이 호황이던 20여년 전 수주량이 폭발적으로 늘어나면서 국내 조선소, 도크의 생산능력이 한계점에 도달하자 안정적인 선박 블록 공급을 위해 중국에 자체 생산 거점을 마련했고 현재까지 그곳에서 블록을 들여오고 있다는 설명이다.

뿐만 아니라 매년 중국 생산공장·법인의 생산 계획을 수립하기 때문에 관세 회피를 위한 생산량 조정은 구조적으로도 어렵다는 입장이다.

조선업계 한 관계자는 “20년 전부터 중국 공장에서 생산한 블록을 사용해 왔는데 그동안 잠잠하던 철강업계가 이제 와서 문제가 된다는 것은 어불성설이다”라며 “중국 생산공장 및 현지 법인도 일정과 계획이 버젓이 있는데 중국산 후판의 잠정 관세 부과에 대응하기 위해 임의로 개입해 선박 블록 생산량을 늘릴 수 있는 상황이 아니다”라고 밝혔다.

조선업계에서도 상대를 향한 다소 강경한 어조의 엄포성 발언이 나왔다.

익명을 요구한 조선업계 관계자는 “조선소 입장에서 선박 건조 원가 절감을 위해 합리적 차원의 공급처 다변화 추진은 경영에 있어 기본”이라고 말했다.

이어 “철강업계가 후판 단가 협상 시점과 맞물려 너무 예민하게 반응하는 것 아니냐”며 “조선소 입장에서는 국내 후판 가격이 상승하면 해외 가공·수입을 늘릴 수밖에 없다”고 덧붙였다.

한편 철강업계는 3분기 후판 공급단가를 톤당 85만원 선으로 제시한 것으로 전해졌다. 이는 2분기보다 5%, 지난해 하반기 대비 10% 인상된 수준이다. 철강업계는 전기요금과 인건비, 원료 수입가 상승 등으로 수익성 방어가 불가피하다는 입장이다.

후판은 포스코, 현대제철 등 주요 철강사의 매출에서 10~20%를 차지하는 핵심 품목으로 가격 조정 여부는 실적에도 직결된다.

반면 조선업계는 후판가 인상이 곧 원가 부담으로 이어지는 만큼 신중한 입장을 고수하고 있다. 최근 수주 단가가 정체된 상황에서 비용 증가를 흡수할 여력이 크지 않다는 점도 부담으로 작용하는 것으로 전해졌다. 클락슨리서치에 따르면 올해 6월 신조선가 지수는 187.11로 연초(189.39) 대비 소폭 하락했다.

임준혁 기자 atm1405@sporbiz.co.kr