[한스경제=정우성 기자] 주요 공기업·공공기관이 지난해 결산 배당을 대폭 늘리기로 했다. 최종적으로 배당을 수취하는 정부의 세수 부족을 메꾸기 위한 임시방편이라는 해석이 가능하다. 문제는 상당수 공기업이 배당보다는 부채 줄이기에 주력해야 할 형편이라는 점에서 '밸류업'이라기보다는 중장기 전략의 부재라는 비판도 나온다.

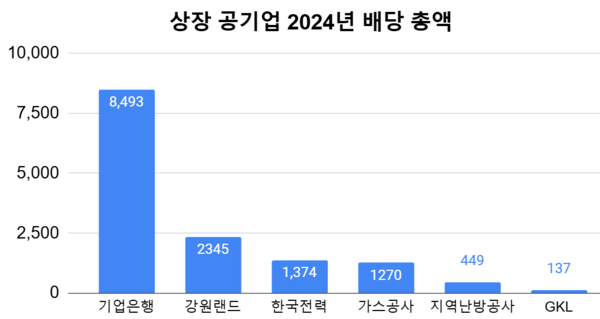

10일 기준 한국전력 등 6개 상장 공기업이 2024년 1조4068억원 규모 결산 배당 계획 공시를 마쳤다. 한전 자회사인 한전KDN과 한전기술을 제외한 전부다. 정부가 직간접적으로 보유한 지분(국민연금 제외)을 고려하면 약 60%인 8433억원이 정부에 돌아갈 몫이다.

카지노 업체 강원랜드는 주당 1170원을 배당하기로 했는데 총 배당액은 2345억원에 달한다. 이는 창사 후 최대 수치다. 당기순이익(4560억원) 중 배당액 비중을 뜻하는 배당성향도 51.3%를 기록했다. 같은 업종인 그랜드코리아레저(GKL)는 수익성이 전년보다 악화됐지만 137억원을 배당한다고 밝혔다.

기업은행도 8493억원을 배당하기로 했다. 이 역시 1961년 창립 후 가장 많은 금액이다.

한전, 한국가스공사, 지역난방공사는 중단했던 배당을 올해부터 재개하기로 했다. 한전은 대규모 적자로 인해 2021 회계연도부터 배당을 중단한지 4년 만에 총 1374억원을 배당하기로 했다.

한국가스공사(1270억원)와 한국지역난방공사(449억원)도 2022년 배당 중단 후 3년 만에 배당을 재개했다. 이들 기업의 수익성이 개선되면서 배당 여력이 생겼다.

상장 기업이 아닌 산업은행은 8000억원을, 수출입은행은 2100억원을 배당금으로 정부에 지급하기로 했다. 두 은행은 정부가 직간접적으로 100% 지분을 보유하고 있다. 이들 은행은 당초 대규모 배당이 어렵다는 입장을 전했으나, 최종적으로 정부 측 의지가 반영된 것으로 알려졌다.

◆ 서울보증보험 상장으로 1815억 확보

공기업인 서울보증보험도 올해 상장사 타이틀을 달게 됐다. 상장은 최대주주 예금보험공사가 가진 지분을 공모주로 넘기는 방식으로 1815억원이 예보로 돌아가는 구조다.

서울보증보험은 상장 후에도 고배당 정책을 유지할 계획이다. 회사는 2027년까지 3년간 매년 2000억원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)도 제시했고 최소 배당금 보장, 분기 배당 도입도 약속했다.

서울보증보험은 2023년 코스피 상장을 시도했으나 당시 고평가 논란으로 인해 계획을 미뤘다. 당시 제시했던 공모가는 주당 최대 5만1800원이었다. 그러나 올해 상장 과정에서는 공모가를 그 절반 수준인 2만6000원으로 정했다.

당초 책정한 가격보다 낮은 가격에라도 상장해 공적 자금 회수를 추진하겠다는 의지가 반영된 것이다. 서울보증보험은 오는 14일 코스피에 상장한다.

◆ 연간 수십조 세수 부족에 배당 쥐어 짜나

그만큼 정부 곳간 문제가 심상치 않은 것으로 보인다. 윤석열 정부 출범 이후 대규모 감세 정책이 영향을 미쳤다. 들어오는 세금에 비해 정부 지출이 훨씬 더 크다는 의미다.

2023년(56조4000억원)과 2024년(30조8000억원) 대규모 세수 부족이 발생했다. 올해도 세수 부족이 발생할 가능성이 크다. 공기업·공공기관 배당 규모가 확대된 시점도 세수 부족이 발생한 무렵과 맞물린다.

상장 공기업의 배당 확대는 저평가된 대한민국 증시를 끌어올리기 위해 지난해 선포한 밸류업 기조에 부합한다는 명분도 생겼다. 문제는 배당을 늘리기에 적절한 상황이 아닌 기업들까지 땜질식 대책에 동원되고 있다는 점이다.

에프앤가이드에 따르면 2024년 말 기준 시점으로 한전의 부채비율은 499.93%로 추산된다. 가스공사는 추정 부채비율이 419.20%, 난방공사는 287.12%다. 자기자본 대비 부채 총액을 뜻하는 부채비율은 보통 200% 미만으로 유지해야 재무 상태가 건전한 기업으로 평가된다. 이들 기업이 배당 재개보다는 부채 상환에 주력해야 한다는 비판이 나오는 이유다.

성종화 LS증권 연구원은 "한국전력의 배당 확대를 위해서는 누적 영업적자 해소가 필요하고 이를 위해선 추가 요금 인상이 필요하다"고 지적했다.

정우성 기자 wsj@sporbiz.co.kr