2022년부터 내리 3년 실적저조···구조조정과 사업다각화 주력

[한스경제=박종훈 기자] 철강 업황 약세가 지속되고 있다. 3분기 실적 역시 고전을 면치 못하고 있다. 원인은 다양한데 특히 중국에서 비롯된 고민이 크다. 우리 철강산업의 큰 시장이며서도, 글로벌 시장에 저가 공세를 펼치고 있는 경쟁자이기 때문이다.

이런 추세는 이미 2022년 하반기 이후 지속되고 있다. 주요국들은 통화 긴축정책을 펼쳤고, 이에 전방산업들의 수요 위축의 악영향을 받았다. 특히 이중에서도 건설과 제조업 침체가 계속되고 있다.

그나마 조선업계와 자동차업계 호황으로 후판과 강판 수요는 뒤따랐지만, 중국산과 저가 제품의 경쟁이 치열하다.

◆ 시장 예상보다 저조한 3분기 실적

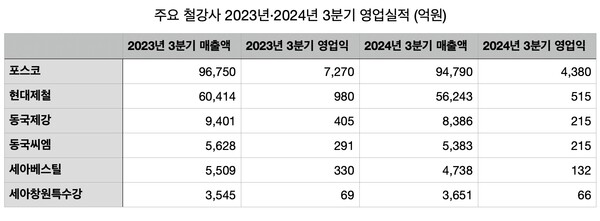

2024년 3분기 국내 주요 철강사들의 영업실적은 고전을 면치 못했다. 우선 국내 최대사인 포스코홀딩스는 매출 18조3210억원, 영업이익 7430억원을 기록했다. 지난 2022년 출범한 철강 사업회사 포스코는 매출 9조4790억원, 영업익 4380억원을 기록했다. 철강부문 영업이익은 2023년 3분기에 비해 39.8% 감소했다.

포스코와 함께 국내 양대 철강사인 현대제철도 매출 5조6243억원, 영업이익 515억원을 기록했다. 영업이익은 전년동기대비 77.4% 줄었다. 특히 3분기엔 162억원의 당기순손실을 기록하기도 했다.

선철을 만드는 고로(용광로) 설비가 없는 동국제강, 세아베스틸 등도 부진했다. 열연사업을 하는 동국제강은 매출 8386억원, 영업이익 215억원을 기록했고, 냉연사업을 하는 동국씨엠은 각각 5383억원, 215억원을 기록했다. 영업이익 기준 전년동기대비 각각 79.6%, 49.8% 감소한 실적이다. 세아베스틸지주의 핵심사 세아베스틸도 매출 4738억원, 영업이익 132억원을 기록했는데, 영업이익이 전년동기대비 60.2% 줄었다. 다만 스테인리스강(STS) 선재 및 봉강 일관생산체제를 구축한 세아창원특수강은 매출이 증가했고, 영업이익 감소도 전년동기대비 4.0% 가량으로 그나마 선방했다.

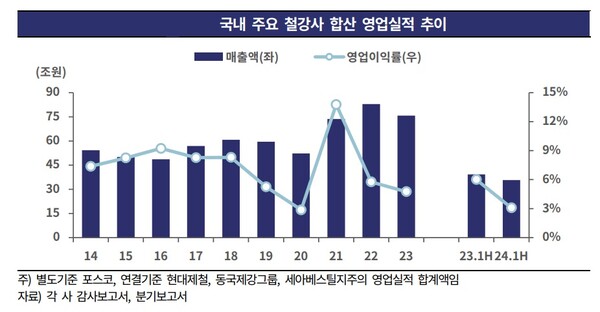

별도기준 포스코, 현대제철, 동국제강그룹, 세아베스틸지주의 영업이익률 추이를 보면 코로나19 팬데믹 발생 이전까지는 등락이 완만하지만, 2019년 급락하며 2020년에 저점을 찍는다. 2021년 이를 회복하며 엔데믹에 대한 기대감이 있었으나, 앞서 언급한 이유들로 인해 올해까지 내리 3년 혹한기를 보내고 있다. 특히 지난해와 비교하면 상반기의 영업이익률과 매출액이 함께 감소하고 있었는데, 3분기 실적은 더욱 악화됐기에 올해 전망이 밝지 않다.

◆ 중국산 수입 비중 지속 확대···올해 60%까지 전망

일년 동안 우리나라에서 소비되는 철강재 물량은 등락이 있으나 약 5000만톤 내외다. 2019년부터 2023년 사이 이중 수출 물량은 2570만~3040만톤 사이였다.

같은 기간 수입 비중은 25.2%~31.6% 가량이다. 이중에서 중국 철강재의 비중은 47.9~56.1% 사이다.

코로나 특수성을 감안하더라도 2023년 들어 중국산 철강재 수입 비중이 크게 상승한 점은 주목할 만하다. 지난해 870만톤으로 전체 수입 물량에서 56.1% 비중이었던 게 올해 들어선 상반기에만 530만톤, 59.5%까지 치솟았다. 한국기업평가에 따르면 이는 2016년 이후 최대치다.

앞서 언급처럼 중국은 우리 철강사들의 최대 시장이면서 동시에 경쟁 상대다. 올해 중국의 부동산 시장 부진은 철강수요 감소로 이어졌는데, 중국 정부가 발표한 개선 대책 역시 시장 불확실성을 키우는 데 한몫 했다. 우선 원재료 가격이 개선책 발표에 대한 기대로 반등했으나, 막상 대책을 까보니 실망감에 재차 하락하는 등 복잡한 시장 상황의 배경을 깔았다.

내수부진을 겪는 중국 철강사들은 저가 제품의 밀어내기 수출을 단행했다. 이에 중국산 철강재의 국내 시장 잠식이 올해 들어 더욱 심화된 것이다.

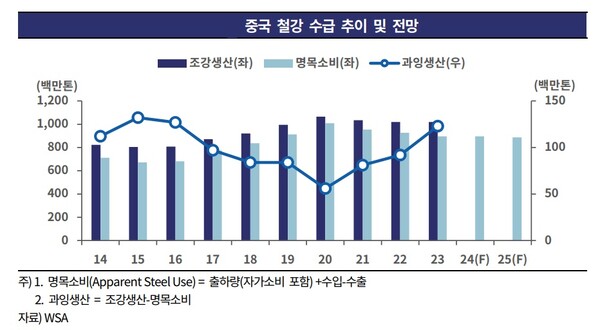

중국의 조강생산량은 지난 2020년 10억6000만톤을 기록하며 사상 최고치를 갱신했다. 전년대비 7.9% 증가한 규모다. 이는 코로나 팬데믹에 대응한 정부 차원의 경기부양 정책 및 제조업 생산 회복 등에 힘입은 것이다.

그런데 2021년 하반기부터는 중국 부동산개발 업체들의 리스크가 부각되면서 부동산 경기 전반이 침체됐고 내수 역시 부진했지만, 중국 정부는 철강 생산량에 대한 별다른 제한을 두지 않았다. 이에 연간 10억톤을 넘기는 생산량이 유지되고 있다.

그런데 내수소비를 가리키는 중국의 철강 명목소비량은 2020년 10억900만톤을 기록한 이후 계속 줄어들고 있다. 생산량은 여전히 10억톤을 넘기고 있던 2023년엔 8억9600만톤까지 주저앉았다. 세계철강협회(WSA)는 세계 철강업 전망 자료에서 중국의 올해 명목소비량은 전년 수준을 유지하고, 2025년엔 1% 감소할 것으로 내다봤다.

결국 생산량이 유지되고 있으나 소비가 감소하며 과잉생산물량은 2020년 이후 매년 증가추세다. 5600만톤 규모에서 2023년 1억2300만톤으로 늘어났다.

상황이 이렇다보니 중국은 초과물량을 수출로 가파르게 밀어내고 있다. 2020년 5400만톤 규모의 중국 철강 수출량은 2023년 9100만톤으로 크게 증가했다. 2024년 7월까지 누계도 전년동기대비 20.3% 증가한 6120만톤을 기록하고 있다. 따라서 현 추세가 지속된다면 연간 1억톤을 넘길 것으로 예상된다. 최근 10여년 사이로 보면 2015년과 2016년 이후 처음이다.

수출 물량은 늘어나지만 자국 내 수요가 부진하고 원재료 가격 하락, 과잉생산 등을 감안하면 수출금액은 오히려 감소하고 있다. 이러한 중국산 철강제품 가격 하락은 중국산 수입 비중을 높이고 가격경쟁을 심화시키는 요인이다.

중국해관총서가 발표한 내용을 참고하면 상하이 내수가격 기준 철강 수출액은 2022년 965억달러를 기록했다. 그러나 2023년엔 846억달러로 줄었다. 올해 7월까지는 478억달러 규모인데, 이는 지난해 같은 기간 532억달러에 비해 더 줄어들었다.

◆ 후판·선재 직격타···철근은 이미 중국산보다 가격 하락

국내 철강산업 전반은 이러한 중국의 상황에 영향을 받고 있는데, 주요 제품마다 온도차는 존재한다.

가령 조선산업에서 많이 쓰이는 두터운 철판인 후판의 경우 2021년초 대비 2024년 7월 국산 유통가격과 수입산 유통가격의 스프레드 확대폭이 18.4%로 나타났다. 2021년 1월 국산 후판 가격이 중국산에 비해 10% 비쌌다면, 올해 7월 말에는 28.4% 비싸다는 의미다. 얇은 봉처럼 가공해 코일형으로 말아서 유통하는 선재의 스프레드 확대폭은 13.4%로 역시 높다. 또한 같은 기간 중국산 수입비중 증가폭 역시 후판이 34.5%, 선재가 21.8%로 가장 높은 수준이다.

그에 반해 대형 구조물의 골조나 토목건설 등에 많이 쓰이는 H형강은 유통가격 스프레드 확대폭은 7.8%로 비교적 높지만, 중국산 수입비중 증가는 2.3%에 그쳤다. 이는 정부가 중국의 H형강 반덤핑 조사에 따라 수입이 감소했기 때문으로 풀이된다.

철근의 경우 국내도 건설경기 침체가 계속되며 국산 철근 유통가격이 중국산보다 낮은 수준으로 하락했다. 이에 수입비중도 29.1% 급감했다.

냉연과 열연은 유통가격 스프레드 확대폭이 각가 4.0%, 3.9%이지만, 중국산 수입비중은 냉연이 9.0% 감소했고, 열연은 1.0% 감소했다. 특히 냉연제품은 2022년 이후 베트남을 비롯한 동남아로부터 수입이 늘어났기 때문이며, 열연제품은 저가 수입재에 대응하기 위해 포스코가 개발한 열연강판 대체 상품을 적극적으로 중국산 제품 가격에 연동했던 덕이다.

◆ 대선 이후 미국 입장도 요 주시···업황은 한동안 혹한기

중국은 전 세계 철강 생산과 수요 모두 50%를 거뜬히 도맡는 공룡이다. 그렇기에 앞서 언급처럼 WSA가 발표한 중국의 수요 감소분은 타격이 크다. 비록 올해 3%, 2025년 1% 감소가 예상되지만 말이다. 중국의 철강 소비량을 8억7000만톤이라고 가정한다면 3%가 2610만톤이다. 국내 연간 소비량의 절반을 넘긴다.

체급이 다르다보니 중국의 상황에 업계가 촉각을 기울이는 것은 당연한 이치다. 국내 기업들이 인도 등 중국 외의 다른 시장에 지속적으로 문을 두드리고 있는 이유다.

특히 중국산 철강 제품의 저가 공세는 보다 다각적인 대응이 요구된다. 앞서 H형강 사례처럼 정부가 나서서 이에 대한 반덤핑 제소를 하는 방법도 생각할 수 있겠지만, 이런 아이디어는 우리나라 정부만 생각하는 건 아니다.

대표적으로 미국의 경우, 누가 대통령으로 당선되든 대중국 경제정책 기조는 마찬가지일 것으로 예상된다. 현 민주당 바이든 정부는 철강 관세를 25%로 올리겠다고 공언했으며, 뒤를 있는 해리스 후보도 대중 강경론자다. 공화당 트럼프 후보는 여기에 한술 더 떠 보호무역주의를 표방하고 있다.

향후 중국산 철강 제품의 반덤핑 관세가 강화된다면, 미국향 수출물량이 방향을 틀어 글로벌 시장에 쏟아져나올 것은 자명하다. 중국의 내수시장이 살아난다고 해도 이미 과잉생산분이 수년째 누적됐기 때문이다.

미국이 중국산 철강 제품 수입 문턱을 높인다고 해서 국내 철강사들에게 마냥 기회가 열리는 것도 아니다. 왜냐하면 이미 한국과 미국은 매년 정해진 수량만 수출하는 쿼터제를 시행하고 있기 때문이다.

이에 관련 전문가들은 "철근 제품을 생산하는 중국 기업들이 그랬던 것처럼 재무구조 악화에 직면한 중국 철강업계가 구조조정을 거쳐 생산을 축소해야 국내 철강업계도 반사이익을 볼 수 있을 것이다"라고 말한다. 그러나 이런 수순도 어디까지나 업황이 지금보다 더 악화됐을 때를 가정한 것이기에, 국내 기업들은 엄혹한 시기를 좀 더 견뎌야만 기회를 잡을 수 있을 것이다.

이미 이런 계획은 현재진행형이다. 이미 구조조정을 지속하고 있는 포스코의 사례가 대표적이다. 또한 인도 1위의 철강사인 JSW와 제휴도 추진하고 있다.

현대제철은 원전 건설용 강재 판매나 K-방산용 후판 포트폴리오의 다양화 등 성장산업의 수요 확보를 추진함과 동시에, ▲초고강도 냉연소재 적용 고강도 경량 샤시 부품 개발 ▲고강도 철근 활용 경사면 안정화 공법 국산화 등 고부가강 판매 확대에 노력을 기울이고 있다. 아울러 탄소중립 추진 정책에 영향을 많이 받는 산업이니만큼 전기로-고로 복합공정을 활용한 탄소저감 판재개발도 집중하고 있다.

박종훈 기자 plisilla@sporbiz.co.kr