현대차그룹, 지난해 80만대 판매 돌파

印, 지난해 세계 5위…2032년 세계 3위

14억 인구 내수 기반으로 견조한 성장

[한스경제=김성욱 기자] 국내 기업들이 새로운 시장으로 인도에 주목하고 있다. 삼성전자는 물론 현대차・LG전자 등은 세계 5위 경제 대국 반열에 올라선 인도의 소비 잠재력을 적극 공략하고 나섰다.

세계에서 두 번째로 많은 14억 인구를 기반으로 한 탄탄한 내수 시장을 갖고 있는 인도는 성장 잠재력이 클 뿐만 아니라 비즈니스 환경도 좋아지고 있는 만큼, 제조업체들도 지금이 인도 진출 적기라는 평가다.

인도 최대 쇼핑몰 플립카드(Flipkart)는 삼성전자 스마트폰 갤럭시F04를 4일(현지시간) 12시부터 판매한다고 3일 밝혔다.

삼성전자 스마트폰 주력인 프리미엄폰은 아니지만 올해 삼성전자의 첫 스마트폰을 인도에서 출시하는 것이다.

플립카트는 갤럭시F04를 7XXX루피에 판매한다고 밝혔다. 한화로 10만원대 초반에 판매될 것으로 보인다.

인도는 삼성전자가 공들이고 있는 시장 중 한 곳이다. 인도 스마트폰 출하량은 지난해 1억6900만대로 단일 국가로는 중국(3억2300만대)에 이은 2위 시장이다. 스마트폰 보급률은 61%로 아직 성장 잠재력이 충분하다는 평가다.

삼성전자는 인도 스마트폰 시장 1위 탈환을 위해 지난해 말 정기 임원인사에서 박종범 부사장을 인도법인 대표 겸 서남아총괄로 선임한 바 있다.

현재 삼성전자는 인도 스마트폰 시장 점유율은 샤오미에 이어 2위를 달리고 있다. 지난해 2분기 삼성전자 시장점유율은 15%대로 샤오미(30%대)에 크게 벌어졌지만, 최근에는 그 격차가 크게 줄었다. 시장조사업체 캐널라이즈(Canalys)에 따르면 삼성전자의 지난해 3분기 인도 스마트폰 시장 점유율은 18%로, 샤오미(21%)와 격차를 3%포인트까지 줄였다.

삼성전자와 LG전자는 TV 등 가전에서도 인도 시장에 적극적이다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 인도 가전제품 시장 규모를 2018년 109억3000만달러에서 2025년 210억3800만달러로 증가할 것으로 전망했다.

특히 전 세계 TV 시장이 침체에 빠졌지만 인도는 여전히 호황이다. 인도 시장조사업체 넷스크라이브(Netscribes)는 인도 TV 시장 규모는 2021년 130억8000만달러에서 2027년에는 207억달러로 연평균 8.54%씩 성장할 것으로 전망했다.

인도 TV 시장도 스마트폰과 마찬가지로 중저가 소형 TV가 주를 이루고 있다. 인도 TV 시장은 중국의 샤오미와 삼성전자・LG전자가 각축을 벌이고 있다.

LG전자는 올해 초 인도 TV 시장 점유율을 30%대로 끌어올리겠다는 목표를 밝힌 바 있다. LG전자는 인도 가정용에어콘 시장에서 1위를 달리고 있는 등 가전부문에서 인도에서 두각을 나타내고 있다.

현대자동차그룹도 지난해 인도에서 처음으로 80만대 이상 판매고를 기록했다. 인도는 현대차그룹에서 미국, 한국에 이어 세 번째로 큰 시장이 됐다.

현대차그룹은 지난해 인도에서 총 80만7067대를 판매, 전년(68만6616대)에 비해 17.5% 성장했다. 현대차와 기아는 각각 55만2511대, 25만4556대를 팔았다.

특히 기아의 성장이 가파르다. 지난 2019년 4만5226대, 2020년 14만505대, 2021년 18만1583대에 이어 2022년에는 25만4556대를 판매했다. 기아의 급성장에 큰 역할을 한 차량은 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 셀토스다. 2019년 출시 이후 지난해 11월까지 60만대 이상이 판매됐다. 기아의 인도 판매량에서 60%가량을 차지한다.

이처럼 국내 대기업들이 인도 시장에 적극적으로 나서고 있는 이유는 인도가 중국보다 잠재력이 더 큰 시장으로 보고 있기 때문이다. 인도는 러시아-우크라이나 전쟁, 원자재 가격 폭등, 글로벌 고금리, 공급망 위기, 물가 상승 등 각종 글로벌 경제의 악재에도 불구하고 거대한 내수시장을 기반으로 견고한 성장세를 이어가고 있다. 인도는 세계에서 두 번째로 많은 14억의 인구를 보유한 국가로 지난해 영국을 제치고 세계 경제 5위 국가로 올라섰다.

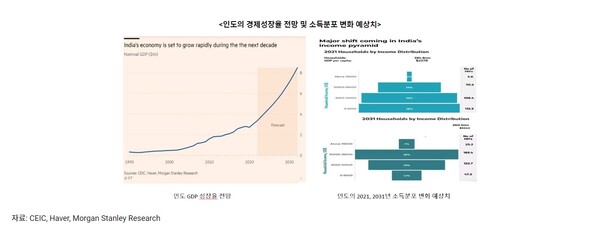

세계은행(The World Bank)은 지난해 12월 인도의 2022-2023년 경제성장률을 6.5%에서 6.9%로 상향 조정했다. 글로벌 투자은행인 모건스탠리(Morgan Stanley)는 지난해 10월 인도경제가 향후 약 10년간 세계 5위권의 고성장을 이루고 2032년에는 세계 3위권 경제규모로 성장할 것으로 예측한 바 있다.

S&P는 지난해 11월 2022년 인도 경제성장률을 기존 7.3%에서 7.0%로 하향 조정했다. 2023년과 2024년 경제성장률은 각각 6.0%, 6.9%로 전망했다. S&P는 인도의 내수 주도 경제가 글로벌 경제 충격에 영향을 덜 받고 있다고 평가했다.

인도는 특히 지난해 10월부터 민간소비 및 투자가 강세를 보이고 있으며 승용차 판매도 호조를 보이는 등 내수시장이 활기를 되찾고 있다. 또한 중국의 코로나 정책으로 인한 중국 내 생산 감소에 따라 외국기업들의 제품 소싱 수요도 증가하고 있다.

KOTRA에 따르면 인도 비즈니스 환경도 지속적으로 개선되고 있다. EIU(Economist Intelligence Unit)의 2022년 12월 자료에 따르면 인도 비즈니스 환경은 중국 및 동아시아 국가들과 경쟁할 수 있는 수준에 도달했고, 이로 인해 더 많은 외국인 투자가 이뤄질 수 있을 것으로 전망된다. 인도 비즈니스 환경 순위는 5년 전 62위에서 지난해 52위로 상승, 중국을 추월한 것으로 나타났다.

KOTRAS 관계자는 “인도 경제는 내수기반 경제로 우리나라와 같이 수출비중이 높은 국가에 비해 대외 변수에 따른 경제적 충격은 상대적으로 적은 편”이라며 “최근 글로벌 경제의 불확실성 하에서도 인구 14억명의 거대 내수시장을 기반으로 인도 경제는 견고한 성장세를 보이고 있고 향후 안정적인 성장이 가능할 것으로 예상된다”고 말했다.

KOTRA는 인도의 높은 경제성장률과 좋아지는 비즈니스 환경을 감안해 일반 소비자 상품뿐 아니라 제조업체들도 인도 진출을 고려할 필요가 있다고 조언한다.

KOTRA 관계자는 "인도 정부는 PLI(Production Linked Incentive) 제도를 도입해 인도 내 제조업 생산을 늘리기 위한 노력을 기울이고 있고, 제조업 분야의 외국인 투자유치에도 적극적인 모습을 보이고 있다"며 "아직까지 각종 인프라가 열악하고 외국인 생활환경도 우수한 편은 아니지만 잠재력을 보유한 내수시장, 정부의 제조업 육성정책, 제조업 진출환경 등을 종합적으로 고려할 때 제조업 진출도 검토해볼 수 있는 시기가 도래한 것으로 평가된다"고 밝혔다.

김성욱 기자 wscorpio@sporbiz.co.kr