첨단 기술 동원한 파수꾼에도 소비자 주의 환기 필수

[한스경제=박종훈 기자] 보이스피싱 피해액은 해마다 감소추세지만, 가족이나 지인을 사칭한 이른바 ‘메신저피싱’의 피해는 갈수록 증가하고 있다. 이에 시중 주요 은행들이 첨단 정보통신기술(ICT)을 동원해 사전에 거름망 역할을 하고 있다. 하지만 아직까지 그 뿌리를 뽑지 못하고 있다.

파수꾼들의 눈이 첨단으로 진화하면서 범죄자들의 수법도 교묘하게 변하고 있다. 최근에는 스마트폰 이용과 모바일뱅킹, 모바일결제 서비스 이용이 증가하며 이 같은 현실을 악용한 사례가 늘고 있다.

또한 명절 연휴나 재해·재난 상황 시 이와 관련한 보이스피싱 사례가 발생하고 있다. 금융감독원에 따르면 2020년 전체 보이스피싱 피해액은 2353억원으로, 2019년에 비해 65.0%가 줄어들었다. 지난해 상반기 피해액은 845억원으로 2020년 같은 기간에 비해 46.4%가 줄었다.

보이스피싱 피해 사례를 보면 압도적으로 큰 비중을 차지하는 것이 ‘대출빙자형’과 ‘검찰 등 기관사칭형’ 사기였다. 하지만 이런 수법들은 소비자들의 인식이 개선되며 크게 줄고 있다.

하지만 메신저피싱 관련 피해액은 오히려 반대로 가고 있다. 2020년 피해액은 373억원으로 2019년에 비해 9.1%가 늘었으며, 지난해 상반기만해도 466억으로 2020년 연간 피해액을 넘어섰다. 메신저피싱이 증가하는 이유는 가족이나 지인 등을 사칭하기 때문이다. 때문에 부모님과 같은 장년층 피해자가 다수를 차지하고 있으며 피해자의 신분증 및 금융거래정보를 탈취, 피해자도 모르게 각종 방법으로 자금을 편취하고 있다.

지난해 상반기 메신저피싱 피해액 중 93.9%가 50대 이상 연령층에서 발생했다. 이는 사기범들이 주로 자녀를 사칭해 부모에게 “핸드폰 액정이 깨졌다”며 문자메시지로 접근해 왔기 때문이다. 이들은 카카오톡 등 메신저 친구를 추가하고 신분증 촬영본과 계좌번호, 비밀번호 등 금융거래정보를 요구했다.

또한 원격조종 앱이나 전화 가로채기앱 등의 악성 앱을 설치하도록 유도, 피해자 휴대폰으로 전송되는 인증번호는 물론 휴대폰에 저장된 개인정보 등을 탈취했다. 이어 사기범들은 탈취한 신분증과 금융거래정보 등을 이용해 피해자 명의로 대포폰 개통하거나 계좌개설, 자금이체 등을 진행했다. 이 경우 피해자가 모르는 사이에 피해가 발생함에 따라, 피해구제 신청도 지연된다.

피해자의 수시입출금 계좌 잔액을 직접 이체하는 전형적인 사기도 있다. 저축성예금이나 보험을 해지하거나, 피해자 명의로 비대면 대출을 받기도 한다. 최근에는 타 금융회사 계좌를 연결하는 오픈뱅킹 서비스가 시행됨에 따라 피해자 명의의 대포폰으로 계좌를 개설하고 다른 금융회사 계좌 잔액까지 털어가는 사례도 늘고 있다.

스마트폰 활용이 미숙하고 자식들에게 극진한 부모의 마음을 이용하던 범죄 형태가 점점 더 치밀해지고 대담해지고 있다. 이제는 고령층뿐 아니라 20~30대 피해자들도 증가하고 있다.

경찰청이 발표한 지난 2018년부터 2020년 사이의 보이스피싱 피해 건수에 따르면 20대의 비중이 2018년에는 27건이던 것이 2020년에는 321건으로 12배나 증가한 것으로 나타났다.

이에 지난 설 명절에는 금융당국이 선물 택배 배송을 사칭한 스미싱(문자메시지를 통한 피싱) 주의보를 내리기도 했다.

코로나19 확산 이후 비대면·온라인 문화가 자리잡으며 최근에는 택배를 사칭한 스미싱 피해가 기승을 부리고 있다. 2020년의 경우 전체 스미싱 신고·차단 건수 95만 843건 중, 택배 사칭이 78만 2013건이었으며, 2021년에는 20만 2276건 중 17만 5753건이었다. 온라인 쇼핑에 밝은 2030세대의 피해 우려가 커지고 있는 것이다.

코로나19 상황이 장기화되면서 각종 지원금을 사칭하는 사례도 늘고 있다. 정부는 각종 지원금 신청을 전화나 문자메시지로 받지 않고 있다. 또한 신분증과 같은 개인정보도 요구하지 않고 있다.

최근에는 오미크론 확진자가 급증하며 국민들의 불안감이 커지자 자가검사키트 공급이나 구매를 유동하는 피싱 사례가 늘고 있다. 지난 2020년 3월, 마스크나 손소독제 등의 물품 구매를 사칭하는 피해가 발생했던 전례가 있어 금융당국도 예의주시하고 있다.

하지만 범죄 근절은 쉽지 않아 보인다. 이는 범죄자들이 주로 해외 등지에 근거지를 두고 있어 검거가 용이치 않기 때문이다. 이에 당국은 통신사기피해환급법의 개정으로 금융소비자의 중과실이 아닌 경우, 피해액 환급 등을 금융사에 물리는 방안도 검토하고 있다.

반면 주요 은행들은 강력한 예방책을 강구되고 있다. 은행권이 주력하고 있는 부분은 AI와 빅데이터, 예방 앱 등 첨단 기술을 활용한 보호막이다.

KB국민은행은 ‘AI 기반 보이스피싱 차세대 모니터링 시스템’을 구축해 운영 중이고, 신한은행은 ‘안티 피싱 플랫폼’을 고도화했다. 하나은행도 악성 앱이 설치된 고객의 이체와 출금을 즉시 정지하고 알림을 발송하거나 연락을 취하고 있으며, 우리은행도 악성 앱에 의한 전화가로채기 방지 시스템을 지난해 도입했다.

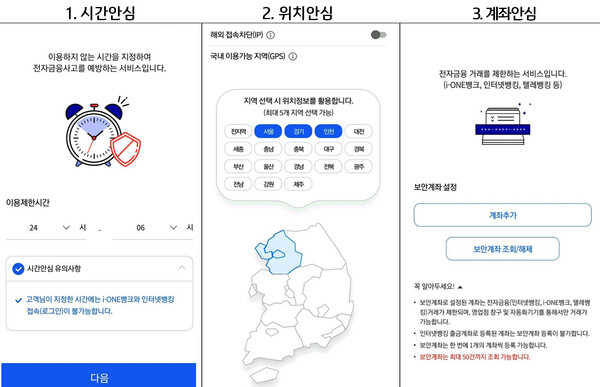

IBK기업은행은 27일 은행권 최초로 GPS를 활용해 사전에 설정한 지역에서만 로그인을 허용하는 보다 강력한 기능의 ‘안심케어서비스’도 출시했다. 시간안심, 위치안심, 계좌안심 등 3단계에 걸쳐 소비자가 서비스를 켜고 끌 수 있도록 해 보안을 강화했다. 이를 통해 이용제한 시간 설정, 이용 가능지역 설정, 접근 가능계좌 설정 등 접근성을 축소하는 방식으로 보안을 강화한 것이다. 보이스피싱 범죄가 기승을 부리자 사용자 편의성을 제한하는 서비스까지 등장한 것이다.

박종훈 기자 plisilla@sporbiz.co.kr