공공의료체계 강화방안 발표…지역책임병원 70개 진료권에 96곳 지정

[한스경제=홍성익 보건복지전문기자] 정부가 ‘코로나19’와 같은 감염병 위기에 효과적으로 대응하고 지역별 의료격차를 해소하기 위해 오는 2025년까지 지역에 공공병원 약 20곳을 신·증축하고 병상을 5000여개 확충하기로 했다.

이와 함께 ‘지역책임병원’ 96곳을 지정해 각 의료기관이 지역 내 의료거점의 역할을 할 수 있도록 지원하기로 했다.

보건복지부는 13일 이 같은 내용을 담은 ‘공공의료체계 강화방안’을 발표했다.

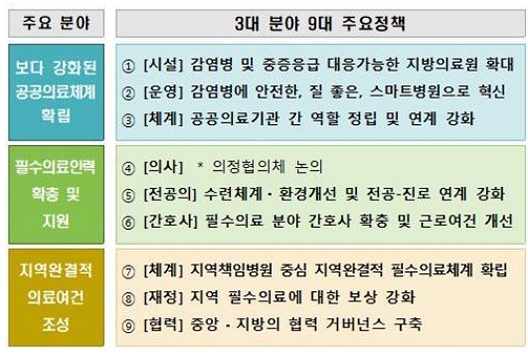

이번 방안은 △공공의료체계 강화 △지역 의료여건 조성 △필수 의료인력 확충·지원 등 3개 분야로 크게 나뉜다.

진료권내 적정 규모의 병원이 없는 지역을 중심으로 지방의료원을 최소 9곳 신축하고 11곳은 증축할 예정이다. 신축 의료원 9곳에는 앞서 신축한 6곳도 포함됐다.

현재 적십자병원을 비롯한 지방의료원은 전국에 41곳(병상 1만450개)이 있다. 복지부는 11곳을 증축해 2022년까지 병상 1700개를 추가하고 2025년까지 9곳 이상을 신축해 3500개 병상을 더할 방침이다.

병원을 신축할 때는 진료권 내 공공병원이 없고 구체적 사업계획이 수립된 경우에는 국무회의 의결을 거쳐 예비타당성 조사도 면제키로 했다. 지방의료원 신·증축에 대한 국고 지원도 도(특별자치도 포함)와 시군구에 한해 3년간 한시적으로 50%에서 60%로 확대한다. 현행 의료원 신축 국고보조 상한액 165억원도 상향한다는 구상이다.

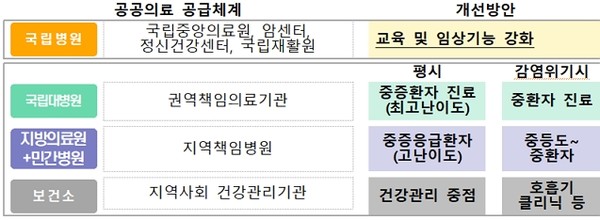

국립중앙의료원은 중앙감염병병원 기능을 강화하고 중앙외상센터, 중앙심뇌센터로도 추가 지정한다. 감염병·희귀질환 진단검사와 백신·치료제 개발 기능 강화를 위해 중개임상 전용병동으로 30병상을 구축한다.

중앙의료원 신축·이전도 2026년 하반기를 목표로 추진키로 했다. 병상은 446개에서 800개로 늘리고 의료 인력은 1140명에서 1660명까지 확충한다.

국립대병원의 경우 병원장 선정 시 후보자의 공공의료 운영계획도 평가하고 공공부문 부원장을 신설하는 한편 지방의료원 등에서 일정 기간 근무하게 하는 ‘공공임상 교수제’를 도입키로 했다.

이 밖에 공공성 강화를 위해 3∼4개 국립대병원을 대상으로 하는 시범사업을 내년부터 추진하고 예산 보조율을 차등 지원하게 하는 등 평가체계도 개편할 방침이다.

◇ 감염병 전담병상 운영 ‘지역책임병원’도 지정

복지부는 공공·민간병원도 ‘지역책임병원’으로 지정해 지역 내 필수 의료를 제공할 계획이다. 2022년까지 51개 진료권에 60개 지역책임병원을 우선 지정하고, 2025년까지 70개 진료권에 96개 병원을 지정한다.

지역책임병원은 ‘코로나19’와 같은 사태에 대비하기 위해 감염병 전담병상을 운영해야 하며 수가 가산을 통한 재정적 인센티브가 부여된다.

필수의료 영역에 대한 보상을 강화하기 위해 야간·고위험 분만수가, 분만 전 감시료, 고위험임신부 집중관리료 기준을 합리화하고 신생아실 입원료, 미숙아·1세 미만 소아 수술 등에 대한 수가 개선을 추진한다.

필수 의료인력 확충·지원을 위해 전공의 수련체계도 개선된다. 복지부는 표준 수련과정을 개발·적용하고 병원 내 수련 지도를 총괄·감독하거나 전공의 역량 향상 정도를 살피는 ‘책임지도 교수제’ 도입을 검토할 예정이다.

교육권 보장을 위해 전공의를 근로자로 활용하고 있는 구조를 개선해 입원전담 전문의를 사업화하는 등 전문의 중심으로 병원을 운영토록 제도를 개선할 예정이다.

의료 공공성 강화를 위해서는 수도권과 지방 병원의 전공의 비율을 조정하고, 공공병원 정원 비율도 상향할 방침이다.

아울러 간호사 근로 여건 개선을 위해 다양한 시범사업과 수련과정을 도입할 예정이다.

공중보건장학제도 대상을 의사에서 간호사로 확대해 내년에 20명을 선발하고 ‘공중보건업무 종사’를 조건으로 장학금(1명당 1600만원)을 지원한다. 코로나19 대응 초과근무 수당과 특별수당 등을 추가 지급할 때 인건비로 연계되도록 준정부기관의 총인건비 한도 예외를 인정하고, 야간근무수당 추가지급도 검토키로 했다.

다만 의사 인력과 관련해서는 지난 9·4 의정합의에 따라 의정협의체에서 구체적인 방안을 논의키로 했다.

복지부는 이날 제시한 공공의료체계 강화방안을 의정협의체와 6개 의약단체 협의체, 이용자 중심 의료혁신 협의체 등에서 논의하고 의견을 수렴한 뒤 추진할 예정이다.

홍성익 기자 hongsi@sporbiz.co.kr